Nach Einschätzung der US-Regierung arbeitet Russland daran, einzelne seiner Satelliten mit einem nuklearen Sprengkopf zu bewaffnen. Erlangte der Kreml diese Fähigkeit, könnte er durch die Zündung einer einzigen solchen Kernwaffe im erdnahen Orbit zentrale Teile der zivilen Satelliteninfrastruktur zerstören. Weil sich im Weltraum zudem wichtige Militärsatelliten der USA befinden, könnte ein Einsatz russischer Atomwaffen im All das US-Militär empfindlich schwächen – und aufgrund dieses Potentials eine militärische Eskalation auf der Erde auslösen. Bereits die Stationierung eines Atomsprengkopfs im All würde den internationalen Weltraumvertrag verletzen. Diese Fähigkeit zu erarbeiten passt in die russische Strategie, durch die Beschädigung der internationalen Ordnung sowie drastisches und riskantes Verhalten westliche Zugeständnisse zu erreichen, vor allem beim Thema Ukraine. Auch mit nichtnuklearen Antisatellitenwaffen versucht der Kreml, den zunehmend militarisierten Weltraum in dieses Vorgehen einzubinden. Gegen diese dauerhaft bestehende Herausforderung sollte sich Europa wappnen.

Die Abhängigkeit westlicher Staaten und Gesellschaften von der Nutzung des Weltalls nimmt zu. Sie verlassen sich auf kommerzielle Dienstleistungen, die satellitengestützte Kommunikation nutzen. Wie wichtig der Weltraum für moderne Kriegsführung ist, illustriert der Krieg in der Ukraine: Satelliten sind darin elementar für die Aufklärung des Gefechtsfelds und die Zielsteuerung tausender Drohnen. Mit der Abhängigkeit des Westens steigt seine Verwundbarkeit. Die Bedrohungsentwicklung beschleunigt sich derzeit, da Russland und China in Antisatellitenwaffen investieren. Bisher waren diese nur konventionell bewaffnet. Sind sie es bald auch nuklear?

Moskaus Pläne: Was wissen wir?

Zu Russlands Antisatellitenwaffen liegen generell Informationen vor, und auch zu einem nuklearen Aspekt dieses russischen Arsenals wurde nun einiges bekannt.

Im Zentrum steht dabei Kosmos 2553, ein russischer Satellit, der Anfang Februar 2022 ins All gebracht wurde. Dieser erregte sofort das Interesse der US-Streitkräfte, da er sich in einem ungenutzten Bereich des Weltalls befindet. Das trifft ansonsten nur auf ausrangierte Satelliten zu. Russland erklärt die Wahl dieser ungewöhnlichen Umlaufbahn mit rein wissenschaftlichen Motiven: Es wolle Materialien und elektronische Komponenten auf ihre Belastbarkeit bei höherer Strahlung testen. Die US-Regierung hält diese Erklärung nicht für glaubhaft, da die Strahlung in der Umlaufbahn von Kosmos 2553 zwar sehr hoch, aber für die von Moskau beschriebenen Härtetests nicht hoch genug sei.

Neben der Existenz von Kosmos 2553 erscheint gesichert, dass es in Russland ein nukleares Antisatellitenprogramm gibt. Amerikanische Nachrichtendienste verfolgen es seit fast einem Jahrzehnt mit Sorge. In Verbindung damit geht die US-Regierung davon aus, dass Moskau in absehbarer Zeit einen oder mehrere Satelliten mit einem Nuklearsprengkopf bewaffnen könnte.

Nach heutigem Konsens handelt es sich bei Kosmos 2553 jedoch nicht um eine schon aktive, »scharfe« Antisatellitenwaffe. Mithin besteht keine akute Bedrohung. Jedoch berichten US-Medien mit Verweis auf Regierungsquellen, der russische Satellit sei aktuell mit einem Dummy-Sprengkopf bestückt. Wenn das zuträfe, wäre es ein starkes weiteres Indiz gegen die wissenschaftliche Zweckbeschreibung der russischen Regierung. Jenseits dieser relativen Gewissheiten zu Kosmos 2553 und Russlands Plänen sind aber drei Fragen offen.

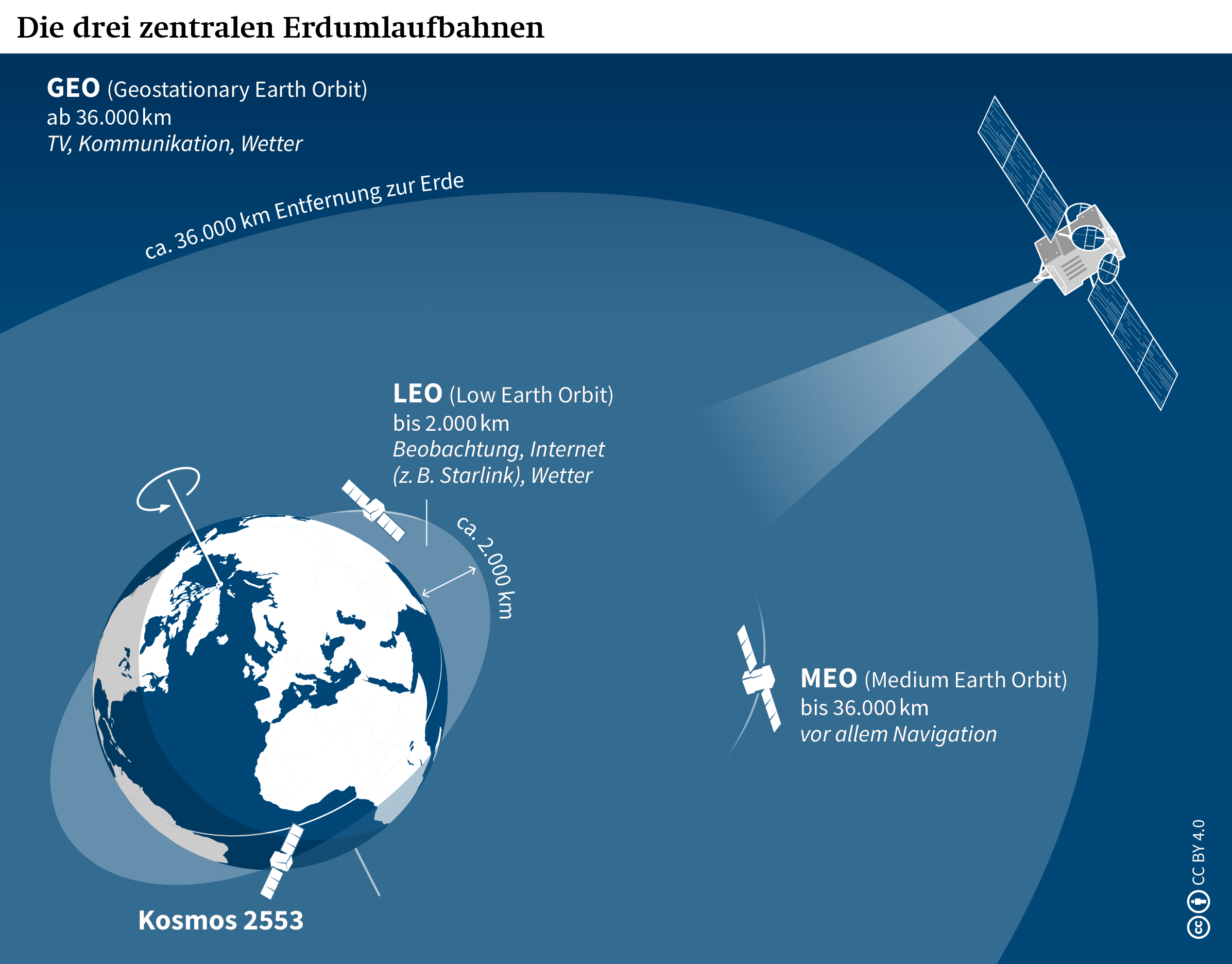

Erstens ist ungewiss, welcher Bereich des Alls Ziel eines nuklear bewaffneten russischen Satelliten wäre. Man unterscheidet drei Hauptorbits: Der Low Earth Orbit (LEO) erstreckt sich von 100 bis 2.000 km oberhalb der Erde (vgl. Grafik 1). Er beherbergt fast alle kommerziellen und über 90 Prozent sämtlicher Satelliten im All. Kosmos 2553 kreist dort in 2.000 km Höhe um die Erde. Oberhalb des LEO liegt der Medium Earth Orbit (MEO) in einer Höhe bis etwa 36.000 km. Dort befinden sich viel weniger Satelliten, darunter aber Kernfähigkeiten wie GPS, die europäischen Galileo-Satelliten oder das russische Navigationssystem GLONASS. Der höchste Bereich besteht im Geostationary Earth Orbit (GEO) ab 36.000 km. Im GEO sind einige Wetter- und TV-Satelliten, aber auch die strategischen »Assets« stationiert: militärische Kommunikationssatelliten, »Command and Control«-Kapazitäten und Frühwarnsysteme für Raketenangriffe.

Wie viele und welche Satelliten von einer Atomexplosion im Weltraum betroffen wären, hinge also vom Orbit ab. Eine Kernwaffe im LEO zu zünden zöge zahlenmäßig die meisten Satelliten in Mitleidenschaft und störte weltraumgestützte Fähigkeiten in maximaler Breite. Eine Atomexplosion im MEO beträfe Navigationssysteme, die auch militärisch genutzt werden. Die »Assets« im GEO sind für die strategische Abschreckung wichtig.

Zweitens ist unbekannt, welche Ladung ein künftig nuklear bewaffneter Satellit trüge, denn vor dem Zünden der Waffe ist sie von außen nicht erkennbar. Erkenntnisse aus anderen Quellen sind möglich, dann aber nicht optisch verifizierbar.

Drittens erscheint unklar, wie die bisherigen Arbeiten Moskaus zur nuklearen Bewaffnung eines Satelliten strategisch zu bewerten sind. Strebt Russland erst einmal nur die Option an, einen derart bewaffneten Satelliten später bei Bedarf im All platzieren zu können (wobei offenbliebe, ob die Stationierung umgesetzt wird)? Oder handelt es sich um ein aufgelegtes Waffenprogramm, bei dem die künftige Stationierung beschlossene Sache ist? Im letzteren Fall wäre der Satellit eine Antisatellitenwaffe von vielen, über die Putin verfügt.

Vielfältige Antisatellitenwaffen

Das Vorgehen gegen Satelliten mit der Absicht, diese zu (zer)stören, ist keine neue Verhaltensweise von Staaten. Die amerikanische »Bold Orion«-Testreihe demonstrierte mit aus der Luft abgefeuerten Raketen erstmals die Fähigkeit, Satelliten abzufangen. Sie begann im Mai 1958, wenige Monate nach dem Start des sowjetischen Sputnik 1 im Oktober 1957 durch die Sowjetunion, dem quasioffiziellen Beginn des Satellitenzeitalters. Heute sehen wir fast täglich Antisatellitenmaßnahmen, etwa das Stören und Täuschen (Jamming and Spoofing) von Satellitensignalen. So stört Russland in der Ostukraine seit 2014 GPS-Signale. Beides zeigt die große Bandbreite von Antisatellitenwaffen, die heute zur Verfügung stehen und von denen einige schon zum Einsatz kamen.

An einem Ende des Spektrums finden sich Antisatellitenwaffen mit eher weicher Wirkung, etwa wenn Signale eines Satelliten nur vorübergehend gestört werden. Aber Staaten wie Russland nutzen sie im Krieg, um Militärkapazitäten des Gegners einzuschränken, und abseits vom Kriegsgeschehen, um Rivalen ihre Verwundbarkeit vor Augen zu führen und um Schwachstellen für den Ernstfall zu finden.

Waffen mit härterer Wirkung erreichen indes eine dauerhafte Beeinträchtigung von Satelliten oder gar deren physische Zerstörung. Der Aufbau solcher Fähigkeiten dient in Russland wohl der erpresserischen Gesamtstrategie, westliches Handeln zu beeinflussen, indem der Kreml zeigt, welches Zerstörungspotential mit globalen Auswirkungen man hat, und suggeriert, dass Moskau zu so risikoreichem und rücksichtslosem Handeln bereit sein könnte.

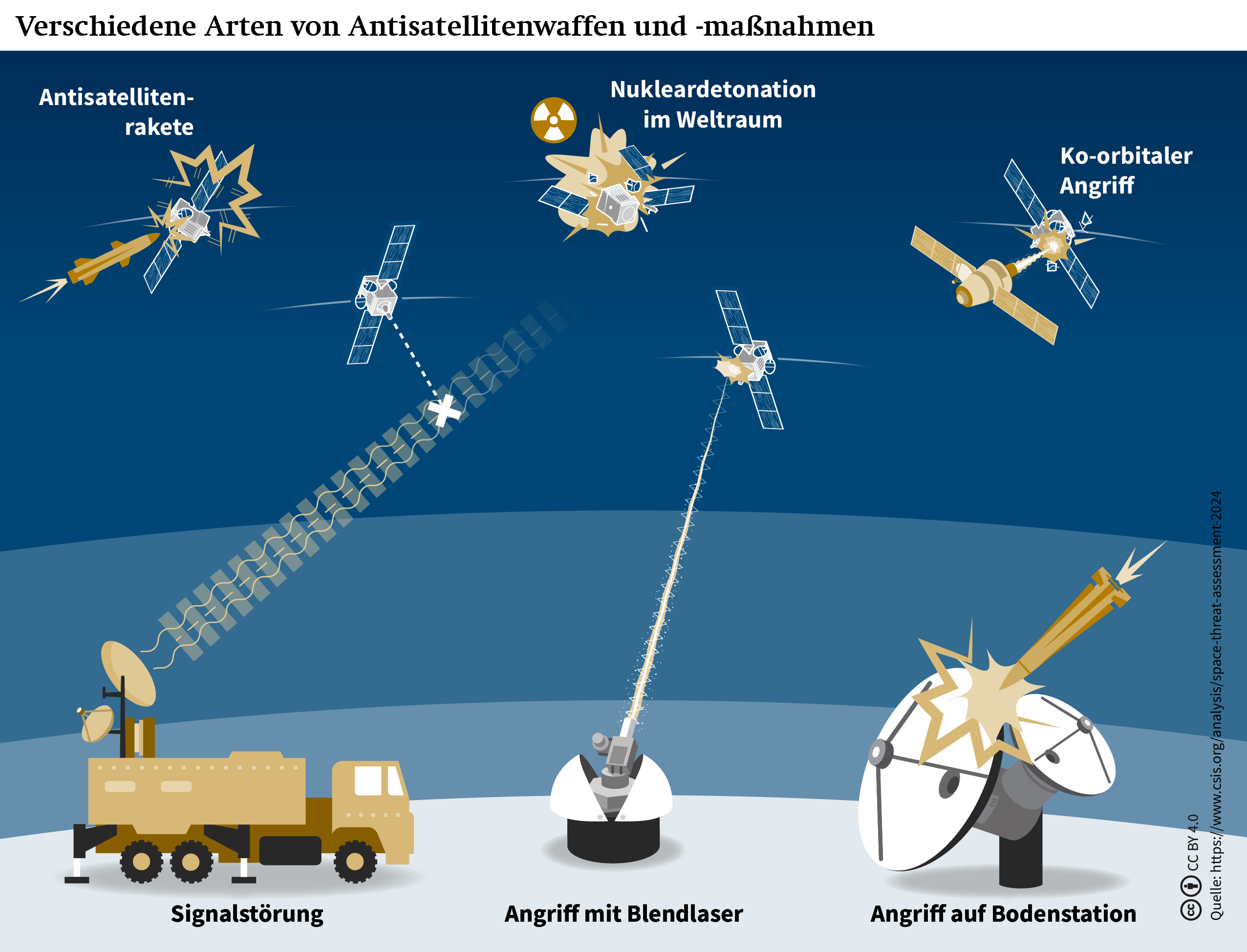

Jenseits ihrer Wirkungsstärke unterscheiden sich Antisatellitenwaffen danach, wogegen sie sich richten: Sie können den Satelliten im Weltall angreifen, die Bodenstation auf der Erde attackieren oder die zwischen diesen zwei Punkten verschickten Signale beeinträchtigen (vgl. Grafik 2).

Antisatellitenwaffen lassen sich grob in vier Gruppen einteilen: elektronische Maßnahmen, Cyberangriffe, kinetische Waffen und nichtkinetische Waffen. Zu den elektronischen Maßnahmen zählen die bereits erwähnten Systeme für das Jamming und Spoofing der Signale von Satelliten. Die Signalstörung verhindert zeitweilig, dass etwa ein GPS-Signal beim Empfänger ankommt. Im Falle von Signaltäuschungen kommen vorübergehend falsche Signale an. So gefährdete häufiges Spoofing durch Russland 2024 die zivile Luftfahrt über Estland.

Auch werden Satellitensysteme mit Cybermitteln attackiert. Schon 2007 sowie 2008 wurde die im norwegischen Spitzbergen gelegene Bodenstation amerikanischer Satelliten gehackt. Die Angreifer wären damals sogar in der Lage gewesen, die US-Satelliten zu manövrieren, taten dies aber nicht. Es bedarf folglich keiner Weltraumnation, um Schaden im All anzurichten. Ein Hackerangriff genügt, um gegen Satellitensysteme vorzugehen.

Die Kategorie der kinetischen Antisatellitenwaffen umfasst Systeme im All und auf der Erde. Angriffe auf die Bodenstation können ein Satellitensystem lahmlegen, etwa durch Luftangriffe oder Sabotage.

Russland hat Tests durchgeführt, die auf eine kinetische ko-orbitale Funktion hindeuten: Es hat Projektile mit erhöhter Geschwindigkeit im All abgefeuert. Zu den ko-orbitalen, also im All stationierten Waffen zählen auch Satelliten, die Andock- und Annäherungsmanöver (Rendezvous and Proximity Maneuvers) an andere Satelliten durchführen, da diese Fähigkeit in feindseliger Absicht genutzt werden könnte. Satelliten könnten aus nächster Nähe angegriffen oder gar mit Greifarmen gepackt und in einer neuen Umlaufbahn ausgesetzt werden. Dass dies funktioniert, bewies China 2021 anhand eines stillgelegten eigenen Satelliten.

Die bekannteste kinetische Fähigkeit sind »Direct Ascent«-Antisatellitenwaffen. Bei deren Einsatz werden Raketen vom Boden auf einen Satelliten gefeuert, um ihn kinetisch zu zerstören. Bisher haben die USA, Russland, China und Indien diese Kapazität demonstriert, aber nur gegen eigene ausgemusterte Satelliten. Es handelt sich dabei um Tests einer militärischen Fähigkeit zur Abschreckung: Signaling an Rivalen in angespannten Situationen. So zerstörte China 2007 einen Wettersatelliten im Kontext von Spannungen mit Taiwan. Die USA reagierten darauf 2008 mit einem Abschuss. Russland zerschoss Ende 2021 im Vorfeld seiner Invasion der Ukraine einen Aufklärungssatelliten.

Die nichtkinetischen Waffen schließlich umfassen Kapazitäten im All und auf der Erde, wie Laser- und Teilchenstrahlenwaffen, welche die optischen Sensoren von Aufklärungs- und Erdbeobachtungsatelliten beeinträchtigen sollen. Um die Sensoren zu blenden und so die Funktion der Satelliten zu unterbrechen, reicht sehr geringe Laserenergie aus. Stärkere Laser können die Sensorik physisch beschädigen und dauerhaft außer Gefecht setzen. China verfügt ziemlich sicher über solche Waffen. Russland gibt an, sie zu besitzen. Über die USA ist bekannt, dass sie alle Voraussetzungen für die Entwicklung dieser Laserwaffen erfüllen.

Nichtkinetische ko-orbitale Waffen könnten andere Satelliten mit Chemikalien beeinträchtigen, abhören oder abfotografieren, um so aufzuklären, wofür der Satellit genutzt wird. Auch eine nukleare Detonation im Weltraum würde zu nichtkinetischen Waffen zählen.

Mit Atomexplosionen im All können nicht nur einzelne, sondern sehr viele Satelliten mit einem Schlag zerstört oder beeinträchtigt werden. Eine solche Detonation kann erreicht werden, wenn man einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf versieht. Der Sprengkopf kann aber auch am Frontende einer Rakete ins All gebracht werden. Alle neun Kernwaffenstaaten haben diese Fähigkeit, unabhängig davon, ob sie Weltraummächte sind: Alle besitzen atomar bestückbare Interkontinental- oder zumindest Mittelstreckenraketen. Diese treten auf ihrer ballistischen Flugbahn in den LEO ein und könnten dort einen Atomsprengkopf zünden, bevor sie zur Erde zurückkehren. Die Sowjetunion und die USA haben dies bereits in den 1950er und 1960er Jahren getestet.

Wie wirken Atomwaffen im All?

Würde eine Kernwaffe im Weltall gezündet, hätte dies drei Wirkungen. Deren Konsequenzen hingen vom Detonationsort ab.

Zuerst entstünde Debris, also Weltraummüll in Form unzähliger Splitterteile, weil es als Folge der Atomexplosion zu einer massiven Freisetzung von Gammateilchen (Gamma Blasts) käme, die Satelliten im Umfeld von etwa 80 km zerstören würden. Treffen die Debris-Teile auf Satelliten in größerer Entfernung von der Detonation, werden auch sie physisch beschädigt – wodurch erneut Debris entsteht. Da sich Satelliten im All mit sehr hohen Geschwindigkeiten bewegen, lösen schon kleinste Splitterteile große Zerstörung beim Zusammenprall aus. Vor allem im dicht besiedelten LEO wäre die Zahl dieser explosionsbedingten Schrottteile, die quasi in Projektile verwandelt würden, riesig.

Zudem würde eine Atomexplosion im All Röntgenstrahlung freisetzen. Die Menge hinge von der Sprengkraft der Kernwaffe ab. Eine Studie der US-Regierung geht davon aus, dass diese Strahlung bei einer schwächeren Atomexplosion (10–20 Kilotonnen) im LEO fünf bis zehn Prozent aller Satelliten im All sofort beeinträchtigen würde. Wegen des Magnetfelds der Erde würde die massiv erhöhte Strahlung aber nicht rasch wieder abebben, sondern für Monate, wenn nicht gar Jahre bleiben. Selbst Satelliten, die nicht gleich nach der Atomdetonation beschädigt würden, blieben so nicht mehr lange einsatzfähig. Denn wegen der Strahlung würde die Elektronik eines Satelliten mehr Energie benötigen. In der Folge würden die Höhenkontrolle, die Elektronik selbst und der Kommunikationslink des Satelliten sukzessive beschädigt.

Schließlich würde eine Kernexplosion im All einen elektromagnetischen Puls (EMP) hervorrufen. Dieser würde die Elektronik an Bord von Satelliten ebenso stören. Auch auf der Erde hätte ein EMP schwere Auswirkungen, wenn die Explosion in einem erdnahen Orbit stattfände. Menschenleben wären zwar nicht direkt gefährdet. Zu befürchten stünden aber großflächige Stromausfälle sowie eine dauerhafte starke Schädigung der elektrischen Netze, mit Folgeeffekten beispielsweise für die medizinische Versorgung.

Resilienz nur begrenzt machbar

Welche Konsequenzen diese physikalischen Effekte im All auf der Erde haben, hängt auch davon ab, ob ein passiver Schutz der Satelliten gegen die Wirkungen von Atomexplosionen möglich ist. Für resilienzsteigernde Schritte bestehen jedoch Hürden.

Satelliten gegen Röntgenstrahlung und gegen einen EMP zu schützen ist technisch möglich. Spezielle Beschichtungen können die Materialien gegen diese beiden Wirkungen »härten«. Alle Satelliten sind zu einem gewissen Grad gegen Strahlung gehärtet, weil das Weltall ein strahlungsintensiver Raum ist. Das Ausmaß der natürlichen Strahlung hängt vom konkreten Orbit ab. Da diese Strahlung im LEO am geringsten ausfällt und Satelliten in dieser Umgebung bloß relativ kurz verweilen (meist fünf bis sieben Jahre), sind heute die Satelliten dort am wenigsten dagegen gehärtet. Der Strahlungsgrad, der aus einer Nuklearexplosion resultiert – und im All lange auf hohem Niveau bliebe – würde die heutige Widerstandsfähigkeit der allermeisten Satelliten im LEO aber weit übersteigen. Zusätzliche Strahlungshärtung würde indessen die Größe, besonders das Gewicht und in der Folge den Preis des Satelliten und seiner Inbetriebnahme hochtreiben. Darum ist sie als Präventivmaßnahme meist unattraktiv, gerade für kommerzielle Dienstleister.

Gegen einen EMP werden kommerzielle Satelliten überhaupt nicht geschützt. Auch das ist primär eine Kostenfrage, erhöht eine EMP-Härtung doch den Gesamtpreis des Satelliten Schätzungen zufolge um fünf bis zehn Prozent – was in einem umkämpften Markt Welten sind. Bei strategischen Assets sind diese Preisunterschiede unwesentlich. Sie sollen in jedem Fall weiter funktionieren. Deshalb sind etwa alle amerikanischen Militärsatelliten auch EMP-gehärtet und gegen Röntgenstrahlung geschützt.

Während eine Resilienz von Satelliten gegen Strahlung und EMP machbar, aber teuer ist, bleibt dauerhaft wirksamer Schutz gegen Debris unmöglich. Seiner Wirkung zu entgehen scheint nur möglich, wenn sich der Debris in einem völlig anderen Orbit befindet. Breitet sich Debris im selben Orbit aus, steigt die Chance, unversehrt davonzukommen, wenn der Gamma Blast der Explosion nur wenige Satelliten zerstört. Das ist im MEO und GEO denkbar, im LEO fast ausgeschlossen. Auch deshalb nimmt die US-Regierung an, dass der LEO nach der Explosion einer Kernwaffe im selben Orbit für ein Jahr unbenutzbar bliebe. Fachleute halten selbst das noch für eine optimistische Schätzung.

Eskalationsrisiko kontextbedingt

Auch weil es passiven Schutz nur begrenzt gibt, könnte eine russische Atomexplosion im Weltall so große Zerstörungen hervorrufen, dass sich die USA zur Vergeltung gezwungen sehen. Je nachdem, wie diese Antwort der USA konkret aussähe, gingen damit auch Risiken zu einer weiteren Eskalation auf der Erde einher.

Öffentlich ist so gut wie nichts darüber bekannt, wie die US-Regierung auf einen russischen Nuklearschlag im All reagieren würde. Die amerikanische Antwort dürfte aber hochgradig davon abhängen, wie groß die Zerstörungen durch Russland dabei ausfallen – quantitativ und qualitativ.

Zahlenmäßig wären drastische Schäden vor allem dann zu erwarten, wenn Moskau eine Kernwaffe im LEO zünden würde. Da dieser Bereich besonders dicht besiedelt ist, wären die Zerstörungen durch Debris dort wahrscheinlich sehr hoch. Auch Strahlungsschäden würden im LEO größer ausfallen als anderswo, da die vielen kommerziellen Systeme dort kaum gehärtet sind. Zudem könnten nur bei einer Atomdetonation in diesem erdnahen Orbit schädliche EMP-Effekte auch auf der Erde auftreten.

In qualitativer Hinsicht wären verheerende Folgen für die USA bei einem russischen Atomschlag im All dann zu gewärtigen, wenn entscheidende militärisch genutzte Satelliten beeinträchtigt würden. Klassischerweise betrifft das die strategischen »Assets« der USA im GEO. Die GPS-Konstellation im MEO ist von ebenso hoher Bedeutung. Seit einiger Zeit werden militärisch relevante Satellitensysteme aber auch im LEO stationiert. Hierzu zählt Starshield, das militärische Gegenstück zum führenden kommerziellen Satelliteninternetanbieter Starlink. Das US-Verteidigungsministerium baut ferner Frühwarnkapazitäten im LEO auf, um der immer komplexeren Bedrohung durch neuartige Raketen, zum Beispiel Hyperschallgleitflugkörper, zu begegnen.

Wie Washington auf einen Atomschlag im All reagiert, wird vom Kontext des Einzelfalls abhängen: vom Krisenverlauf und davon, wo auf den Achsen der quantitativen und qualitativen Schäden der Angriff verortet wird. Eine nichtmilitärische Vergeltung der USA wäre dann am plausibelsten, wenn eine Atomexplosion im dünn besiedelten MEO oder am äußersten Rand des LEO nur eine überschaubare Zahl kommerzieller Satelliten zerstören und – mangels eines EMP auf der Erde – auch keine Todesopfer fordern würde. Vermutlich wären bei solchen verkraftbaren »rein wirtschaftlichen« Schäden schmerzhafte Finanz- und Handelssanktionen und harte Cyberschläge das Mittel der Wahl für Washington.

Eine bewusst eng begrenzte Antwort der USA wäre auch zu erwarten, wenn eine russische Kernexplosion wenige nichtkritische Systeme des amerikanischen Militärs lahmlegt. In diesem Fall wäre es folgerichtig, wenn die US-Regierung – aus Gründen der Proportionalität – einige Militärsatelliten Russlands funktionsunfähig macht, zum Beispiel mit nichtkinetischen Mitteln. Ein ähnlicher Schlag gegen russische militärische Infrastruktur auf der Erde käme ebenfalls in Frage. Auch diese Reaktion der USA würde die Vermeidung einer weiteren militärischen Eskalation ins Zentrum stellen. Mit dem Umfang der Schäden durch eine russische Atomexplosion bei kommerziellen und vor allem bei militärischen Weltraumsystemen steigt aber der Druck auf Washington, massiv zurückzuschlagen.

Völlig anders dürfte die Vergeltung daher ausfallen, wenn ein russischer Atomschlag jene Weltraumkapazitäten ausschaltet, die für die US-Sicherheitspolitik entscheidend sind: Eine drakonische militärische Antwort auf der Erde wäre dann zu erwarten, wenn amerikanische Militärsatelliten derart geschädigt werden, dass die USA auch nur partiell die Fähigkeiten verlieren könnten, 1) konventionelle Kriege in Übersee zu führen, 2) früh vor einem interkontinentalen Atomschlag gegen US-Territorium zu warnen oder 3) einen solchen Nuklearangriff zu vergelten. In diesem Falle wäre sogar der begrenzte Einsatz von US-Atomwaffen nicht auszuschließen. So hatte sich die Trump-Administration in ihrer 2018 publizierten Nuclear Posture Review vorbehalten, mit atomarer Vergeltung auf strategische Angriffe auch – so das Dokument – auf die weltraumbasierten »command and control, or warning and attack assessment capabilities« der amerikanischen Atomstreitkräfte zu reagieren. Bei derart dramatischen Szenarien besteht naturgemäß ein hohes Risiko für weitere Eskalationen.

Rüstungskontrolle in Gefahr

Ein Schaden für die Rüstungskontrollarchitektur würde bereits eintreten, bevor es zu Zerstörungen im Weltraum oder zu einer Eskalation auf der Erde käme.

Zuerst betroffen wäre der internationale Weltraumvertrag (Outer Space Treaty) von 1967, der den Dreh- und Angelpunkt jeglicher Rüstungskontrolle im All darstellt. Er verbietet die Stationierung von Kernwaffen im Weltall. Schon die Platzierung eines russischen Satelliten mit Atomsprengkopf im All würde diesen Rüstungskontrollvertrag verletzen – unabhängig davon, ob der Sprengkopf jemals gezündet würde.

Der Begrenzte Teststoppvertrag (Partial Test Ban Treaty) von 1963 untersagt bloß das Durchführen von Atomtests im All, in der Atmosphäre und unter Wasser. Ein Verstoß gegen dieses Abkommen läge erst dann vor, wenn Moskau einen Atomsprengkopf im Weltraum zünden würde, vorher nicht.

Russland ist Mitglied in beiden Rüstungskontrollabkommen. Die Sowjetunion hatte die Verträge in den 1960er Jahren mit ausgehandelt und bald darauf ratifiziert. Allerdings lehnte der Kreml die Bemühungen der Biden-Administration 2024 ab, den Weltraumvertrag im Rahmen der Vereinten Nationen zu bekräftigen und so das Verbot der Stationierung von Kernwaffen im All zu stärken. Parallel bestreitet Russland die Absicht zu solchen Stationierungen. Seine zivile Zweckbeschreibung für Kosmos 2553 ist aber völlig unplausibel. Mit seinem Verhalten untergräbt Moskau den Weltraumvertrag. Wie in anderen Rüstungskontrollbereichen erhöht Russlands Regierung so auch hier den Druck auf den Westen.

Handlungsempfehlungen

Mit vier Schritten kann Deutschland dazu beitragen, die Wahrscheinlichkeit russischer Kernwaffen im Weltall zu senken, und sich generell besser auf gewaltsame Konflikte im All mit Russland vorbereiten.

Erstens sollte Deutschland die Stärkung des Weltraumvertrags diplomatisch aktiver unterstützen. Die VN-Initiative der USA und Japans, den Vertrag zu bestätigen, blockierte Russland im Sicherheitsrat zwar mit chinesischer Hilfe. Es gibt aber Hinweise, dass China – als zweitstärkste Weltraummacht nach Amerika – Interesse an einer breiten diplomatischen Ablehnung russischer Kernwaffen im All hegt. Abseits der symbolisch aufgeladenen Sicherheitsratsabstimmung dürften daher Spielräume bestehen, um mit chinesischer Zustimmung eine blockübergreifende Verurteilung nuklear bewaffneter Satelliten zu erreichen, etwa im G20-Rahmen oder bei EU-China-Gipfeln. Das würde einen nuklearen Normverstoß im Weltraum für Moskau politisch unattraktiver machen.

Zweitens sollte Deutschland anstreben, Russland neben höheren diplomatischen Kosten auch Kosten direkt im All auferlegen zu können, wenn der Kreml dort westliche und auch deutsche Infrastruktur zerstört. Optionen für solche Bestrafungen sind nichtkinetische Schritte gegen russische Satelliten: das Stören und Täuschen der Signale oder das Blenden durch Laserstrahlen. Der Aufbau solcher (moderater) Vergeltungsfähigkeiten hat hierzulande begonnen. Er sollte fortgeführt werden, um eigene Beiträge zur Abschreckung im Weltraum zu leisten.

Drittens sollte Berlin über solche »Deterrence by Punishment«-Optionen hinaus »Deterrence by Denial«-Fähigkeiten im All aufbauen: Wird ein Erfolg russischer Angriffe im All weniger wahrscheinlich, dürfte auch dies Moskau von derlei Attacken abschrecken. Zu diesem Zweck entwickelt die Bundeswehr einen »Wächtersatelliten«, der besonders hochwertige deutsche Satelliten begleiten und sich feindlichen Satelliten, die sich nähern, physisch in den Weg stellen soll. Sinnvoll wäre auch ein besserer passiver Schutz gegen Cyberangriffe am Boden. Zudem sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit russischer Angriffe mit steigender Redundanz der eigenen Fähigkeiten im All. Diese erreicht man mit Masse und Diversität der Systeme. Hier hat Deutschland noch einen weiten Weg vor sich. Die Richtung – hin zu großen deutschen und europäischen Konstellationen von Satelliten – stimmt aber.

Viertens sollte die Bundesrepublik mehr in ein umfassendes Lagebild vom Weltraum investieren, auch gemeinsam mit ihren engsten Partnern. Wenn die Versuche gegnerischer Staaten, Satelliten zu stören oder zu beschädigen, nicht beobachtet oder nachgewiesen werden können, kann ein Aggressor sein Vorgehen plausibel abstreiten. Die Abschreckung durch Androhung von Gegenmaßnahmen zur Vergeltung wird so ausgehöhlt. Auch Abwehr basiert auf zuverlässiger Aufklärung. Aktivitäten im All müssen nachvollzogen werden können. Die hier starke Abhängigkeit von den USA sollte Europa reduzieren.

Dr. Jonas Schneider und Juliana Süß sind Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik an der SWP. Das Aktuell entstand im Rahmen des Projekts STAND (Strategic Threat Analysis and Nuclear (Dis-)Order).

Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0

Das Aktuell gibt die Auffassung des Autors und der Autorin wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364

ISSN (Online) 2747-5018

DOI: 10.18449/2025A17