Ob und wann der Gazastreifen wiederaufgebaut wird, ist angesichts der neuerlichen Kämpfe zwischen Israel und der Hamas ungewiss. Sollte es dazu kommen, dürfte der von Ägypten vorgelegte Wiederaufbauplan die zentrale Grundlage bilden. Besonders profitieren könnte dann ein Netzwerk aus Wirtschafts- und Sicherheitsakteuren rund um Ibrahim al-Argani – einen Unternehmer mit engen Verbindungen zum Umfeld von Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der bereits in der Vergangenheit Geschäfte mit der prekären Lage im Gazastreifen gemacht hat. Daher sollten Deutschland und seine europäischen Partner, die den ägyptischen Plan unterstützen, auf größtmögliche Transparenz und Rechenschaftspflicht drängen. Andernfalls drohen nicht nur eine unzureichende Berücksichtigung palästinensischer Interessen sowie überhöhte Kosten, sondern auch eine weitere Stärkung des autoritären Herrschaftssystems in Ägypten.

Am 4. März hat sich die Arabische Liga für den Plan zum Wiederaufbau des Gazastreifens ausgesprochen, den die ägyptische Regierung ausgearbeitet hat. Damit entwickelte sich der ägyptische Plan zu einer arabischen Initiative, hinter die sich auch die Regierungen Deutschlands, Frankreichs, Italiens und des Vereinigten Königreichs in einer gemeinsamen Erklärung stellten. Der Plan steht im Gegensatz zu den Vorstellungen von US-Präsident Trump, der den Küstenstreifen zur »Riviera des Nahen Ostens« umgestalten will und dafür eine Vertreibung der Palästinenserinnen und Palästinenser in die Nachbarländer ins Spiel gebracht hat. Ein solches Szenario will Kairo unter allen Umständen verhindern. Die Entstehung eines eigenständigen palästinensischen Staates wäre damit auf absehbare Zeit unmöglich. Vor allem aber stellt die Errichtung palästinensischer Flüchtlingslager auf ägyptischem Territorium aus Sicht Kairos ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Der ägyptische Sicherheitsapparat befürchtet, dass eine solche Entwicklung die innere Stabilität gefährden und das Land in Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und Israel hineinziehen könnte – mit der Gefahr eines direkten Konflikts mit dem Nachbarland.

Ausgangspunkt des ägyptischen Plans ist daher, dass die rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens auf dem Gebiet verbleiben, auch während des Wiederaufbaus. Darüber hinaus ist das über 100 Seiten umfassende Dokument allerdings mehr eine Absichtserklärung als ein konkreter Plan. Vorgesehen sind drei Phasen: In den ersten sechs Monaten sollen zunächst Trümmer entlang der wichtigsten Nord-Süd-Verbindung im Gazastreifen beseitigt, temporäre Unterkünfte errichtet und teilweise beschädigte Wohnhäuser instandgesetzt werden. Für die zweite Phase, die etwa zwei Jahre dauern soll, sind eine Fortsetzung der Trümmerbeseitigung und der Aufbau von Versorgungsnetzen und weiterer Wohneinheiten vorgesehen. In der letzten Phase, für die zweieinhalb Jahre veranschlagt sind, sollen weitere Wohnungen, eine Industriezone, ein Fischerei- und ein Handelshafen sowie ein internationaler Flughafen errichtet werden. Ein Technokratenkomitee wäre zunächst für die Koordinierung humanitärer Hilfe zuständig und würde den Weg für eine Übernahme der Verwaltung Gazas durch die Palästinensische Autonomiebehörde ebnen. Für die Sicherheit wäre eine international mandatierte Friedenstruppe verantwortlich. Flankiert werden soll das Ganze durch einen politischen Prozess zur dauerhaften Konfliktregelung im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung. Was die Kosten für den Wiederaufbau betrifft, stützt sich der Plan auf Schätzungen der Vereinten Nationen (VN), der Weltbank und der EU: Sie werden auf insgesamt 53,2 Milliarden US-Dollar beziffert, die durch diverse Geber, darunter Einzelstaaten und VN-Institutionen, aufgebracht werden sollen. Kairo will hierfür schnellstmöglich eine Geberkonferenz ausrichten.

Hinter Ägyptens Wiederaufbauplan stehen jedoch nicht nur außen- und sicherheitspolitische, sondern auch wirtschaftliche Interessen. Auch wenn in dem Dokument nicht explizit ein Führungsanspruch für Ägypten reklamiert wird, so ist darin doch von der »historischen und regionalen Rolle« die Rede, die das Land zu der Wiederaufbau-Initiative prädestiniere. Zudem ist absehbar, dass das Vorhaben – sofern Israel seine Grenzen nicht öffnet – in Bezug auf Materiallieferungen und Logistik maßgeblich über Ägypten abgewickelt werden wird. Für die ägyptische Wirtschaft wäre der Wiederaufbau daher eine willkommene Chance. Seit Beginn seiner Präsidentschaft im Jahr 2014 hat Präsident Sisi im Land einen regelrechten Bauboom ausgelöst. Zu den bekanntesten Projekten zählen die Erweiterung des Suezkanals und die Errichtung einer neuen Verwaltungshauptstadt. Auch die Verkehrs- und Energieinfrastruktur wurde massiv ausgebaut – oft unter fragwürdigen Kosten-Nutzen-Annahmen. Angesichts leerer Staatskassen und hoher Staatsschulden kann die Regierung indes immer weniger lukrative Aufträge vergeben. Die in den vergangenen Jahren ausgeweiteten Kapazitäten der Bauwirtschaft bleiben daher zunehmend ungenutzt. Der Wiederaufbau Gazas könnte hier für neue Aufträge sorgen, allerdings wohl nicht für die gesamte Branche gleichermaßen. Besonders ein Netzwerk aus Unternehmern und Sicherheitsakteuren könnte Profit aus dem Projekt schlagen.

Die Gaza-Sinai-Connection

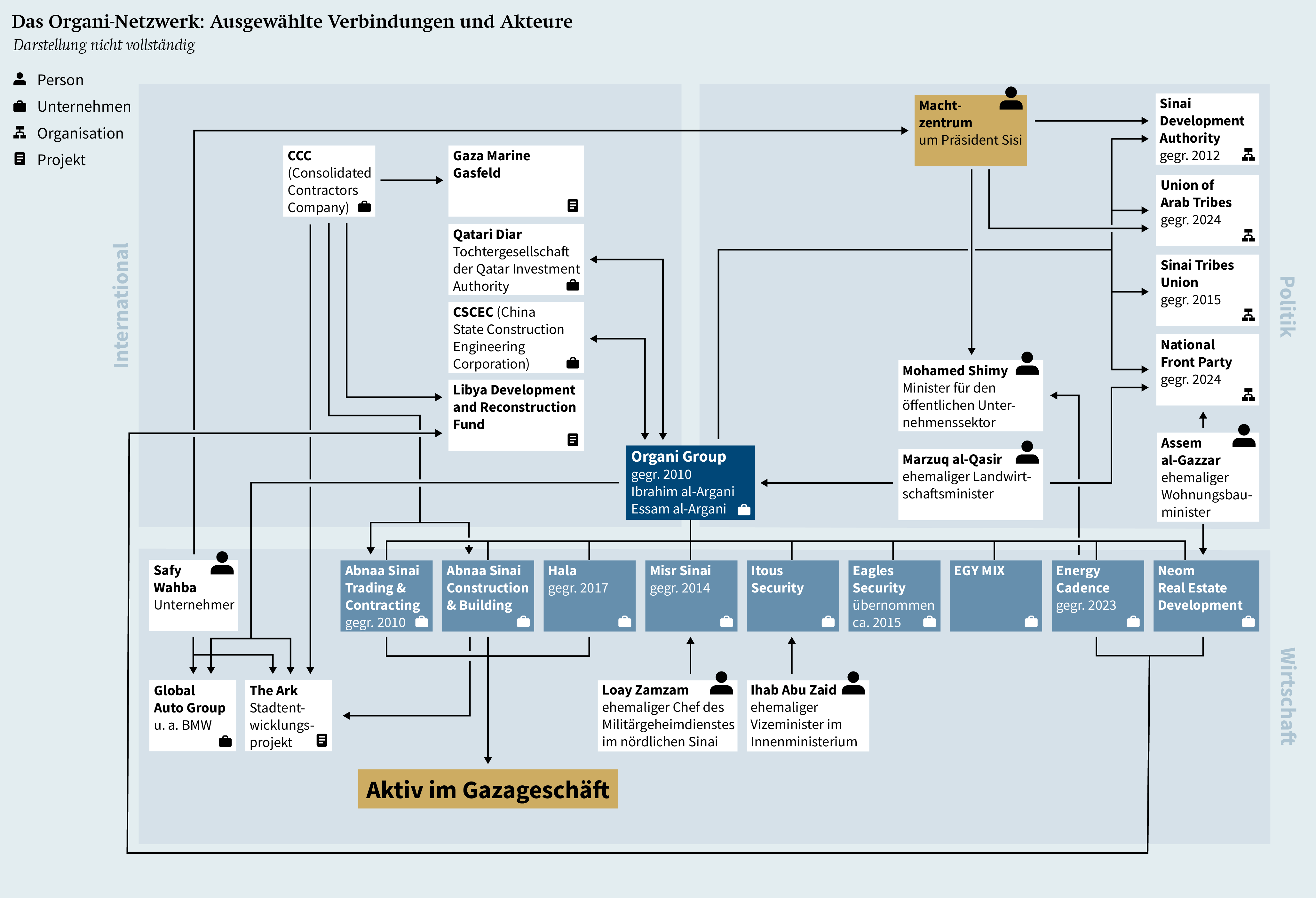

Im Zentrum dieses Netzwerks steht der von der Sinai-Halbinsel stammende Geschäftsmann und Stammesführer Ibrahim al-Argani. Seine Unternehmertätigkeit lässt sich bis ins Jahr 2010 zurückverfolgen, als er mit der Organi Group die Muttergesellschaft eines breit aufgestellten Firmenverbunds (siehe Schaubild) gründete. Das Unternehmen ist mit Tochtergesellschaften wie Abnaa Sinai am Bau von Geschäftsvierteln in New Cairo ebenso beteiligt wie an Projekten in der neuen Verwaltungshauptstadt und landesweit am Bau von Sport- und Freizeiteinrichtungen. Mit EGY MIX ist es auch im Baustoffsektor tätig. Zudem hat sich die Gruppe in den vergangenen Jahren an Hotelanlagen beteiligt, insbesondere in den Touristenzentren des südlichen Sinai.

Daneben unterhält Organi über seine Beteiligung an der Global Auto Group Geschäftsbeziehungen mit internationalen Automobilherstellern, darunter auch BMW. Mit Itous Security und Eagles Security ist das Unternehmen auch im Bereich Sicherheitsdienstleistungen tätig, etwa für Großveranstaltungen oder für ausländische Botschaften. Außerhalb Ägyptens ist die Organi Group mit der Tochtergesellschaft Neom vor allem in Ostlibyen aktiv, wo sie von umfangreichen Bauaufträgen des Libya Development and Reconstruction Fund profitierte, der vom Sohn des dort herrschenden Generals Khalifa Haftar geleitet wird.

Die rasante Expansion der Unternehmensgruppe ist umso bemerkenswerter, als Argani in den 2000er Jahren offenbar in Auseinandersetzungen mit dem ägyptischen Sicherheitsapparat verwickelt war. Die nördliche Sinai-Halbinsel war in dieser Zeit wiederholt Schauplatz von Konflikten zwischen staatlichen Sicherheitskräften und Angehörigen lokaler Beduinenstämme, die oftmals in Schmuggelaktivitäten involviert waren. Argani, Mitglied der Tarabin, des größten lokalen Beduinenstamms, wurde inhaftiert und erst 2010 aus dem Gefängnis entlassen. Seither gibt es Berichte über eine enge Zusammenarbeit zwischen ihm und staatlichen Akteuren. Dabei nutzte Argani seine Stammesverbindungen gezielt, um die staatlichen Sicherheitskräfte im Kampf gegen jihadistische Gruppen auf dem Sinai zu unterstützen. Diese lieferten sich nach dem politischen Umbruch 2011 und vor allem nach dem Militärputsch 2013 und der darauffolgenden Übernahme des Präsidentenamts durch Abdel Fattah al-Sisi bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen mit dem ägyptischen Militär im nördlichen Teil der Halbinsel. Die 2015 unter Mitwirkung Arganis gegründete Sinai Tribes Union kämpfte als bewaffnete Miliz an der Seite staatlicher Sicherheitskräfte – wobei offenbar erhebliche Menschenrechtsverletzungen begangen und auch Minderjährige rekrutiert wurden.

Die Allianz zwischen Argani und dem ägyptischen Sicherheitsapparat eröffnete dem Unternehmer eine äußerst lukrative Einnahmequelle: das Geschäft mit dem Grenzverkehr zwischen Ägypten und Gaza. Seit 2017 bietet Hala, ein Tochterunternehmen der Organi Group, einen »Reise- und Tourismusservice« an, der den offiziellen Aus- und Einreiseprozess nach Ägypten der über den Grenzübergang im Ort Rafah oft Monate dauern konnte, beschleunigen sollte. Hala kümmerte sich seitdem um die Beschaffung von Ausreisepapieren, die Fahrt von der Grenze nach Kairo und vor allem darum, dass die Namen der Ausreisenden auf den offiziellen Listen stehen, die den ägyptischen Grenzbeamten vorgelegt werden. Seit dem Kriegsausbruch im Oktober 2023 stieg die Zahl der Ausreisewilligen aus Gaza rapide an. So waren Anfang November 2023 nach Angaben der Vereinten Nationen bereits 1,5 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben worden. Nach Kriegsbeginn war ein Verlassen des Gazastreifens nur noch über eine von ägyptischen Behörden stillschweigend geduldete »Koordinierung« mit Hala möglich. Das Unternehmen »koordinierte« die Ausreise eines Großteils der deutlich über 100.000 Palästinenser und Palästinenserinnen, die zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 nach Ägypten geflohen waren. Dabei ging es um beachtliche Summen. Mehrere Berichte sprechen glaubwürdig von bis zu 5.000 US-Dollar, die pro ausreisende Person an Hala gezahlt wurden. Selbst bei konservativen Schätzungen von 100.000 Ausreisen wären das Einnahmen von Hunderten Millionen US-Dollar.

Auch bei der Belieferung des Gazastreifens mit lebenswichtigen Hilfsgütern spielen Unternehmen der Organi Group seit mindestens 2018 eine zentrale Rolle. Die Wirtschaft des Gazastreifens war bereits vor dem Krieg von der Einfuhr humanitärer Hilfsgüter und kommerzieller Waren abhängig, wobei die Versorgungslage aufgrund der israelischen Blockade starken Schwankungen unterlag, die von der Menge der erlaubten Lieferungen bestimmt wurden. Immer wieder wurde über hohe Transportgebühren an der Grenze zu Ägypten berichtet.

Mit der Zuspitzung der humanitären Lage seit Kriegsbeginn und der fortschreitenden Einschränkung humanitärer Zugänge durch Israel verschärfte sich die Knappheit an Gütern, die den Gazastreifen erreichten, dramatisch. In der Folge häuften sich entsprechende Berichte über hohe Transportgebühren im Zusammenhang mit der Einfuhr von Hilfslieferungen. Im Fokus stand dabei Abnaa Sinai, eine Tochterfirma der Organi Group, die zunehmend eigenständig agiert und von ihrer faktisch monopolartigen Stellung im Grenzverkehr profitiert. Sie übernahm offenbar die meisten Aufgaben des Roten Halbmonds bei der Abwicklung von Hilfslieferungen, betreibt eigene Lager und führte sogar eigene Warenkontrollen durch, um kommerziellen Schmuggel zu unterbinden. Die hohen Gebühren und langen Wartezeiten durch israelische Kontrollen an der Grenze trieben die Preise für Lebensmittel im Gazastreifen in die Höhe und trugen zur Verschlimmerung der ohnehin katastrophalen Versorgungslage bei.

Verflechtungen mit der Politik

Neben ihren lukrativen Geschäften auf der Sinai-Halbinsel weitete die Organi Group ihre wirtschaftlichen Aktivitäten nicht nur geographisch aus, sondern expandierte auch in immer neue Geschäftsbereiche. Die Eigentumsverhältnisse innerhalb der Unternehmensgruppe blieben dabei weitestgehend intransparent. Offensichtlich ist jedoch die enge Verbindung zum ägyptischen Staat. Argani selbst wurde 2022 von Präsident Sisi als eines von zwei nichtstaatlichen Mitgliedern in die Sinai Development Authority berufen, die für Entwicklungsprojekte auf der Halbinsel verantwortlich ist. Führungspositionen innerhalb der Unternehmensholding sind oftmals mit ehemaligen Politikern und Funktionären aus der staatlichen Verwaltung besetzt (siehe Schaubild): Finanzchef der Organi Group ist der ehemalige Landwirtschaftsminister Marzuq al-Qasir, die Leitung von Neom Real Estate Development hat der frühere Wohnungsbauminister Assem al-Gazzar inne, das Sicherheitsunternehmen Itous Security wird vom ehemaligen Vizeminister General Ihab Abu Zaid geführt (der seit März 2015 offenbar für eine gewisse Zeit für Steuerangelegenheiten im Innenministerium zuständig war), und General Loay Zamzam, der frühere Chef des Militärgeheimdienstes im nördlichen Sinai, ist stellvertretender Vorsitzender der Organi-Tochter Misr Sinai, eines Unternehmens, an dem das ägyptische Militär 51 Prozent der Anteile hält. Darüber hinaus unterhält die Organi Group Geschäftsbeziehungen zu politisch ebenfalls gut vernetzten Unternehmen, wie dem Firmenkonglomerat von Safy Wahba, dessen Sohn mit einer Nichte von Präsident Sisi verheiratet ist.

Diese Verflechtungen mit Staat und Politik gerieten in den vergangenen zwei Jahren zunehmend in den Fokus der wenigen unabhängigen Medien Ägyptens. Ein investigativer Bericht über Argani im bekanntesten regierungsunabhängigen Online-Journal Mada Masr sorgte für so viel Aufmerksamkeit, dass selbst die New York Times über den Geschäftsmann berichtete. Trotz der Kritik, sich am Leid der Palästinenserinnen und Palästinenser bereichert zu haben, die in diesen Medien laut wurde, wuchs das Netzwerk um Argani weiter, wobei insbesondere der politische Einfluss immer sichtbarer wurde. Im Mai 2024 gründete der Unternehmer die Union of Arab Tribes (UAT), deren Vorsitz er seitdem innehat. Die UAT sieht sich als Interessenvertretung aller Stämme in Ägypten, keinesfalls aber aus einem regierungskritischen Antrieb heraus. Sie unterstützt ausdrücklich die Agenda von Präsident Sisi, der selbst den Ehrenvorsitz innehat.

Im Juli 2024 ernannte Präsident Sisi Mohamed Shimy, den damaligen Leiter von Energy Cadence, der Energiesparte der Organi Group, zum Minister für den öffentlichen Unternehmenssektor, wodurch das Netzwerk erstmals auch über einen direkten Draht in die Regierung verfügte.

Und Ende Dezember 2024 verkündete Assem al-Gazzar, Chef der Argani-Tochter Neom Real Estate Development, die Gründung der National Front Party, deren Vorsitz er sogleich übernahm. Generalsekretär wurde der Finanzchef der Organi Group Marzuq al-Qasir. Zum Gründungskomitee dieser Partei gehörte auch Essam al-Argani, Ibrahim al-Arganis ältester Sohn, der als CEO der Organi Group eine immer wichtigere Rolle spielt. Ibrahim al-Argani selbst zählt zu den wichtigsten Geldgebern der neuen Partei.

Besonders die Gründung der Partei sorgte für erhebliches öffentliches Aufsehen, da sich unter deren Mitgliedern und Funktionären zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft befinden – darunter Diaa Rashwan, Leiter der staatlichen Pressebehörde, die direkt Präsident Abdel Fattah al-Sisi unterstellt ist. Rashwan hat in den vergangenen Jahren auch den Nationalen Dialog koordiniert, ein von Präsident Sisi initiierter gesellschaftlicher Konsultationsprozess unter staatlicher Kontrolle, der von ägyptischen Menschenrechtsorganisationen als Farce bezeichnet wird und letztlich nur dem »Window Dressing« des autoritären Regimes dient. Rashwans Mitwirken bei der Parteigründung deutet darauf hin, dass die National Front Party bei den für Ende 2025 angesetzten Parlamentswahlen eine dominante Rolle spielen wird und sich als neue Staatspartei etablieren soll, um Sisis Machtbasis weiter zu stärken. Vor allem unterstreicht sein Engagement jedoch, wie eng das Netzwerk um Argani mit dem Machtzentrum um Präsident Sisi verflochten ist.

Zum Wiederaufbau bereit

In einer Pressekonferenz im Februar 2025 gab Essam al-Argani bekannt, dass die Organi Group bestrebt sei, sich an den Wiederaufbauarbeiten im Gazastreifen zu beteiligen. Im Vergleich zu anderen Bauunternehmen, die ebenfalls Interesse bekundet hatten, dürfte die Organi Group dank ihrer quasi-monopolistischen Stellung bei der Abwicklung des Grenzverkehrs und ihrer hervorragenden politischen Verbindungen klar im Vorteil sein. Baufahrzeuge von Organi-Unternehmen waren bereits im Februar 2025, nach dem vorherigen Inkrafttreten des Waffenstillstands, im Gazastreifen tätig. Das Unternehmen kann auch auf Erfahrungen aus der Zeit nach dem Krieg zwischen Israel und der Hamas im Jahr 2021 zurückgreifen. Anders als nach früheren Kriegen hatte Ägypten damals eine tragende Rolle beim Wiederaufbau angekündigt und dafür sogar 500 Millionen US-Dollar zugesagt. Allerdings lag der Fokus des ägyptischen Engagements weniger auf der Instandsetzung beschädigter Gebäude und Infrastruktur als vielmehr auf Neubauprojekten, die nicht von palästinensischen Unternehmen, sondern von Abnaa Sinai umgesetzt wurden. Wegen der Intransparenz, die diese Aktivitäten umgeben, lässt sich zudem nicht nachvollziehen, wie viel von der angekündigten Summe letztlich tatsächlich nach Gaza geflossen ist. Palästinenserinnen und Palästinenser beklagten jedoch die teils horrenden Preise für Baumaterialien, für deren Lieferung in den Gazastreifen die Organi Group offenbar das Monopol innehatte – eine Situation, die auch aus der Blockadepolitik Israels resultierte. Diese war bereits in der Vergangenheit ein wesentliches Hindernis bei der Ausführung von Aufräum- und Instandsetzungsprojekten.

Der nun geplante Wiederaufbau hätte indes im Vergleich zu 2021 eine völlig neue Dimension. 92 Prozent der Wohngebäude sind zerstört oder beschädigt, und allein die Beseitigung der Trümmer könnte 15 Jahre in Anspruch nehmen. Gemäß dem ägyptischen Wiederaufbauplan müssten bereits in den ersten zwei Jahren rund 200.000 Wohneinheiten errichtet werden, mit geschätzten Kosten von 20 Milliarden US-Dollar. Diese Größenordnung wäre für die Unternehmen der Organi Group allein nicht zu bewältigen. Mit Hilfe ihres politischen Netzwerks und ihrer Rolle beim Betrieb der Grenzinfrastruktur könnte sie jedoch eine Art Gatekeeper-Funktion einnehmen: Firmen, die sich am Wiederaufbau beteiligen möchten, müssten mit der Unternehmensgruppe kooperieren oder als Subunternehmer tätig werden.

Das könnte erklären, warum auch ausländische Regierungen an Geschäftsbeziehungen zur Organi Group interessiert sind. Unmittelbar nach der Gründung der Union of Arab Tribes im Mai 2024 stattete eine katarische Delegation Ibrahim al-Argani im Hauptquartier der Union einen Besuch ab. Rund einen Monat später unterzeichnete eine Tochterfirma des katarischen Staatsfonds QIA Verträge mit der Organi Group über drei großangelegte Immobilienprojekte in Ägypten. Und im Februar 2025 verkündeten die Organi Group und die China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) eine strategische Partnerschaft mit einem geplanten Investitionsvolumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar innerhalb der ersten drei Jahre.

Mit Blick auf den Wiederaufbau Gazas könnten auch die engen Geschäftsbeziehungen der Organi Group zum multinationalen Bau- und Energiekonzern Consolidated Contractors Company (CCC) an Bedeutung gewinnen. CCC war bereits an mehreren Projekten der Organi Group beteiligt, darunter am Bau des Abnaa-Sinai-Firmensitzes, am Stadtentwicklungsprojekt »The Ark« in Kairo sowie an der Errichtung von Brücken im libyschen Derna. Das Unternehmen wird von der palästinensischen Khoury-Familie kontrolliert, die enge Verbindungen zur Palästinensischen Autonomiebehörde unter Präsident Mahmud Abbas pflegt. Gemeinsam mit dem Palestine Investment Fund hält CCC die Mehrheit an den Rechten zur Erschließung des Gasfelds »Gaza Marine«, das 35 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens liegt. In den Jahren 2021 und 2022 wurden Vereinbarungen mit der staatlichen Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) getroffen, die auch privaten ägyptischen Unternehmen eine Beteiligung an dem Projekt und einen möglichen Gasimport nach Ägypten gestatten sollten. Durch den Krieg wurden dahingehende Pläne gestoppt. Allerdings dürfte im Falle eines Wiederaufbaus auch die Frage nach der Erschließung des Gasfelds wieder auf der Agenda stehen, da entsprechende Einnahmen für den Wiederaufbau dringend benötigt werden. Dank ihrer Verbindung zu CCC und ihres politischen Netzwerks wäre die Organi Group dann in einer strategisch günstigen Position, um auch vom künftigen Handel mit palästinensischem Gas zu profitieren.

Ausblick und Politikempfehlungen

Mitte März 2025 hat Israel die im Januar vereinbarte Waffenruhe gebrochen und im Gazastreifen wieder Kampfhandlungen aufgenommen. Damit scheint ein Wiederaufbau des Gebiets einmal mehr in weite Ferne gerückt. Der künftige Status und die Verwaltung des Territoriums und die Rolle der Hamas bleiben zentrale Streitpunkte, für die bislang keine Lösungen absehbar sind. Vor allem aber ist unklar, ob die US-Administration und die zumindest in Teilen rechtsradikale israelische Regierung den Fortbestand des Gazastreifens als palästinensisches Gebiet überhaupt noch in Betracht ziehen. Nicht nur die »Riviera«-Äußerungen Präsident Trumps und Aussagen führender israelischer Politiker, sondern auch Maßnahmen wie die von der Netanjahu-Regierung beschlossene Einrichtung einer Behörde zur Förderung der »freiwilligen« Ausreise von Palästinensern aus dem Gazastreifen verdeutlichen, dass eine Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung weiterhin ein mögliches Szenario darstellt. Eine solche Vertreibung – sei sie gezielt herbeigeführt oder als Folge der Zerstörung der Lebensgrundlagen – würde einen gravierenden Verstoß gegen das Völkerrecht bedeuten und ist von Deutschland und seinen europäischen Partnern entschieden abzulehnen.

Die Unterstützung europäischer Staaten für den von Kairo ausgearbeiteten Wiederaufbauplan war vor diesem Hintergrund ein wichtiges politisches Signal. Sollte es in der Zukunft tatsächlich zur Umsetzung dieses Plans kommen, darf jedoch nicht übersehen werden, dass die Durchführung unter zentraler Mitwirkung Ägyptens erhebliche Risiken birgt – insbesondere im Hinblick auf die beschriebene Rolle des Netzwerks um die Organi Group. So besteht die Gefahr, dass ähnlich wie bei den Wiederaufbauaktivitäten nach 2021 die Interessen der palästinensischen Seite nur unzureichend berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht nur um die angemessene Beteiligung palästinensischer Unternehmen und Arbeiter bei der Umsetzung, sondern auch um eine Einbeziehung palästinensischer Perspektiven in den Planungsprozess. Bereits die im ägyptischen Plan skizzierte Abfolge und Gewichtung von Maßnahmen sollte deshalb kritisch hinterfragt werden. So wäre etwa der Ausbau eines Hafens ein wichtiger Schritt, um den Zugang zum Gazastreifen zu verbessern – ein Aspekt, der im ägyptischen Plan jedoch keinen großen Raum einnimmt. Dabei ist angesichts der Rolle der Organi Group bei der Belieferung des Gazastreifens fraglich, ob Kairo überhaupt ein starkes Interesse an einer grundlegenden Veränderung der Zugangswege hat. Dies verweist auf eine weitere Problematik, die mit einer führenden Rolle Ägyptens beim Wiederaufbau einhergeht: Die Kosten könnten massiv steigen – nicht nur wegen der faktischen Monopolstellung der Organi Group im Bereich Logistik und Transport, etwa bei der Lieferung von Baumaterial, sondern auch, weil Aufträge tendenziell nicht nach wirtschaftlichen, sondern nach politischen Kriterien vergeben werden. Auf diese Weise könnte der Wiederaufbau zudem zur weiteren Festigung des autoritären Herrschaftssystems in Ägypten beitragen. Es besteht die Gefahr, dass die politische Führung unter Präsident Sisi durch die gezielte Begünstigung loyaler Wirtschaftsakteure das bestehende Politik-Unternehmer-Netzwerk rund um die Organi Group stärkt – und darüber ihre eigene Machtposition zementiert und noch ausbaut.

Sosehr Deutschland und seine europäischen Partner den ägyptischen Wiederaufbauplan und dessen Einbindung in einen diplomatischen Prozess zur langfristigen Konfliktregelung unterstützen sollten, um den Menschen im Gazastreifen eine Perspektive zu eröffnen, so sehr sollten sie ihre Rolle als wichtige Geber nutzen, um bereits in der weiteren Ausgestaltung des Plans auf die Einhaltung zentraler Prinzipien hinzuwirken. So gilt es im weiteren Planungsprozess konsequent auf eine möglichst umfassende Beteiligung der palästinensischen Zivilgesellschaft zu drängen. Im Rahmen der von Ägypten geplanten Geberkonferenz sollten sich Deutschland und seine Partner für die Einrichtung eines internationalen Fonds unter der Schirmherrschaft der Weltbank einsetzen – ein Vorschlag, der bereits von der Palästinensischen Autonomiebehörde unterbreitet wurde. Auf diese Weise ließe sich eine transparente und bedarfsgerechte Mittelvergabe sicherstellen, von der in erster Linie palästinensische Wirtschaftsakteure profitieren sollten.

Felix Haschen war Praktikant in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten.

Dr. Stephan Roll ist Senior Fellow der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten.

Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0

Das Aktuell gibt die Auffassung der Autoren wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364

ISSN (Online) 2747-5018

DOI: 10.18449/2025A13