Dr. Pia Fuhrhop ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik.

-

In den Jahren 2010 bis 2022 gehörten Rüstungsexporte in Länder außerhalb von EU und Nato wesentlich zur deutschen Sicherheitspolitik. Die Frage nach dem politischen Kalkül, das zahlreiche Bundesregierungen dazu bewogen hat, solche Waffenlieferungen an sogenannte Drittländer zu genehmigen, blieb oftmals unbeantwortet.

-

Rückwirkend lassen sich aus öffentlichen Quellen vier damit verbundene Ziele identifizieren: Export von Stabilität, Einflussnahme auf Partnerstaaten, Förderung der heimischen Industrie und Unterstützung der europäischen Rüstungskooperation.

-

Dabei fallen die Ergebnisse dieser Politik aus Sicht der Forschung durchwachsen aus; inwieweit Rüstungsexporte diese Ziele befördert haben, lässt sich oft nicht nachvollziehen. Deutlich wird aber, dass zwei Kontextfaktoren den Erfolg begünstigen: Berechenbarkeit der Beteiligten und Machtasymmetrie zwischen Geber und Empfänger.

-

Im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben sich die Vorzeichen der deutschen Rüstungsexportpolitik verändert: Politische Argumente könnten in Zukunft ökonomische Erwägungen in den Hintergrund drängen.

-

Die Bundesregierung sollte in Zukunft die Ziele ihrer Rüstungsexportpolitik klarer als bisher formulieren, die Auswahl möglicher Partner für Rüstungsexporte systematisieren und sich ein Instrumentarium zulegen, mit dem sich die Wirkung ihrer Politik überprüfen lässt.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und Schlussfolgerungen

2 Rüstungsexporte: Instrument ohne klares Ziel?

3 Grundlagen deutscher Rüstungsexportpolitik

3.1 Regelungen zur Rüstungskontrolle

3.2 Instrumente zur Rüstungsexportförderung

4 Sicherheitspolitische Ziele deutscher Rüstungsexporte

4.1 Sicherheitspolitische Einflussnahme

4.3 Schutz der heimischen Industrie

4.4 Förderung der europäischen Rüstungskooperation

4.5 Erfolgsvoraussetzungen und Wirksamkeit deutscher Rüstungsexportpolitik

5 Auswirkungen der Zeitenwende: Rüstungsexportpolitik unter neuen Vorzeichen

5.1 Stabilität unter den Bedingungen heraufziehender Multipolarität

5.2 Einflussnahme unter neuen geopolitischen Bedingungen

5.2.1 Deutschlands Rolle auf dem internationalen Rüstungsmarkt

5.2.2 Potentielle Partner für Rüstungskooperation

5.3 Rüstungsexporte als Mittel der nationalen und europäischen Industrieförderung

Problemstellung und Schlussfolgerungen

In den vergangenen 25 Jahren hat Deutschland seine Rüstungsexporte in Staaten jenseits von EU und Nato ausgeweitet. Das ist insofern überraschend, als laut den geltenden rechtlichen Bestimmungen für die Ausfuhr von Kriegswaffen und Rüstungsgütern Geschäfte mit sogenannten Drittstaaten die Ausnahme sein sollen. Weil bis 2022 überwiegend autokratische Regime im Nahen und Mittleren Osten von diesen Exporten profitierten, drehte sich die deutsche Debatte stark um die Frage, ob und inwieweit diese Praxis mit den Maximen einer wertegeleiteten Außenpolitik in Einklang zu bringen sei. Befürworter von Rüstungsexporten haben dabei stets auf den beträchtlichen Ermessensspielraum der Bundesregierungen in diesem Politikfeld verwiesen: Solange aus Sicht der Regierung gewichtige außen- und sicherheitspolitische Interessen für Exporte sprechen, können sie auch genehmigt werden.

Allerdings bleibt dieser Interessenbegriff weitestgehend unbestimmt. Auch die selbstgesteckten Ziele, welche die Bundesregierung mit Rüstungsexporten verfolgt, sind bislang nur vage formuliert. Ob Rüstungsexporte als sicherheitspolitisches Instrument zweckgerichtet eingesetzt werden, ist deshalb schwer überprüfbar. Wo die Ziele unklar sind, kann auch über den Wirkungszusammenhang nur spekuliert werden. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich diese Studie mit der Frage, welche sicherheitspolitischen Interessen und Ziele sich mit Rüstungsexporten verknüpfen lassen und welche Faktoren einen Erfolg einer entsprechenden Politik begünstigen.

Eine Rückschau macht deutlich, dass vermutlich vier sicherheitspolitische Ziele bisherige Exportentscheidungen der Bundesregierung begründet haben: Stabilisierung einer zunehmend instabilen Nachbarschaft Europas, Einflussnahme auf wichtige Partnerstaaten, Stützung der heimischen Industrie und Beförderung der europäischen Verteidigungskooperation. Empirische Untersuchungen auf Basis der zugänglichen Daten kommen allerdings nicht zu dem Ergebnis, dass Deutschland durch den Export von Rüstungsgütern den selbstgesteckten Zielen wesentlich nähergekommen wäre. Rüstungsexporte sind ein Instrument, dessen Erfolg auf Langfristigkeit und Verlässlichkeit ebenso beruht wie auf einer Machtasymmetrie zwischen Geber und Empfänger. Diese Voraussetzungen waren oftmals nicht gegeben oder wurden im Vorfeld nicht hinreichend berücksichtigt.

Für die neue Bundesregierung ist es ein guter Zeitpunkt, sich mit den Zielen der künftigen Rüstungsexportpolitik offen und kritisch auseinanderzusetzen. Denn mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich die Vorzeichen deutscher Rüstungsexportpolitik verändert. Kurz- bis mittelfristig geht die wirtschaftliche Abhängigkeit deutscher Rüstungsunternehmen von Exporten in Drittstaaten zurück. Sicherheitspolitisch steht die Verteidigungsfähigkeit Europas im Zentrum deutscher Bemühungen, und weltpolitisch haben die zunehmenden geopolitischen Spannungen Sorgen wegen Instabilität in Afrika und im Nahen Osten zeitweise in den Hintergrund gedrängt.

Auch wenn gewichtige Gründe für eine Geheimhaltung und flexible Handhabung von Rüstungsexporten sprechen, wird in dieser Studie grundsätzlich dafür plädiert, dass die Bundesregierung Ziele und Wirkungsannahmen von Rüstungsexporten mehr als bisher expliziert, um sowohl die Treffsicherheit ihres eigenen Handelns als auch die öffentliche Akzeptanz von Rüstungsexporten zu erhöhen. Dabei sind eine Darstellung des politischen Kalküls der Bundesregierung und eine kritische, aber sachgerechte Überprüfung der Exportpolitik nicht an ein Rüstungsexportkontrollgesetz gebunden. Eine Neufassung der Rüstungsexportkontrollberichte böte dafür ebenso Ansatzpunkte wie eine Neufassung der Nationalen Sicherheitsstrategie, die Überarbeitung von Regional- und Länderstrategien oder die Konkretisierung der Strategie zur Zukunft der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.

Von einer Klärung der Zielvorstellungen würde auch das öffentliche Gespräch über die Entwicklung außen- und sicherheitspolitischer Kriterien für künftige Abwägungsentscheidungen über Rüstungsexporte profitieren. Hier lautet die Empfehlung, die Definition des Stabilitätsverständnisses zu schärfen, von dem sich die Bundesregierung leiten lässt. Sollte Deutschland in Zukunft Rüstungsgüter in Regionen mit angespannter Sicherheitslage exportieren wollen, um die Abschreckungsfähigkeit von Partnern zu steigern, sollte sich der Beitrag zur Abschreckung anhand solcher Kriterien bemessen lassen.

Darüber hinaus muss die deutsche Politik sich genauer als bisher damit auseinandersetzen, auf welche Partner sie unter den Bedingungen systemischer Rivalität und eines ausgeprägten internationalen Wettbewerbs um Rüstung Einfluss nehmen kann und will. Ansatzpunkte sind hier eine Bestimmung der eigenen Rolle auf dem internationalen Rüstungsmarkt und eine gründliche Analyse der potentiellen Partnerstaaten. Erst dann lässt sich realistisch abschätzen, welche Hebelwirkungen sich aus Rüstungsexporten überhaupt ergeben können.

Eine Steuerung von Rüstungsexporten zugunsten der heimischen und europäischen Industrie setzt dreierlei voraus: einen entsprechenden Lenkungswillen der Bundesregierung mit Blick auf diesen Industriezweig, die Festlegung von Zielen auf nationaler und europäischer Ebene sowie die Entwicklung eines Instrumentariums, mit dem sich die industriepolitischen Effekte von Exporten jenseits des Einzelfalls erheben lassen.

Rüstungsexporte: Instrument ohne klares Ziel?

Inwiefern dienen Rüstungsexporte an Staaten außerhalb von Nato und Europäischer Union (EU) der deutschen Bundesregierung als Instrument der Außenpolitik? Mit Blick auf diese Frage gehen von Berlin im Moment gemischte Signale aus. Die Ampel-Koalition war mit dem Anspruch gestartet, die Rüstungsexportpolitik stärker als zuvor zu regulieren und Exporte an sogenannte Drittstaaten zurückzufahren. Das ist nur zum Teil gelungen.

Einerseits haben Rüstungsexporte an Drittstaaten unter der aktuellen Regierung tatsächlich an Bedeutung verloren. Die einzige Ausnahme von diesem Trend stellen die umfangreichen Lieferungen an die Ukraine dar. Über ein Drittel aller Einzelgenehmigungen für Waffenexporte entfallen auf das angegriffene Land und sind daher, wie die Bundesregierung betont, durch die geltenden Rüstungsexportregelungen gedeckt. Diese sehen explizit vor, dass Länder, die ihr Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 der VN-Charta wahrnehmen, von Deutschland mit Waffen unterstützt werden können.

Andererseits ist eine von der Bundesregierung ursprünglich avisierte gesetzliche Neuregelung der Rüstungsexportpolitik nicht mehr auf den Weg gebracht worden. Die Koalitionspartner hatten sich darauf verständigt, in einem Rüstungsexportkontrollgesetz verbindliche Kriterien für die Entscheidungsfindung festzulegen.1 Stattdessen gibt es nun ein spannungsreiches Nebeneinander von Initiativen und strategischen Signalen.

So hat das Bundeswirtschaftsministerium im Oktober 2022 erste Eckpunkte für ein Rüstungsexportkontrollgesetz vorgelegt, in dem verbindliche Kriterien für die Entscheidungsfindung der Bundesregierung erarbeitet werden. Besonderes Augenmerk wurde hier auf die Fortentwicklung der Menschenrechtskriterien gelegt.2 Zur Kabinettsbefassung ist es unter der Ampel-Regierung nicht mehr gekommen. In der im Juni 2023 verabschiedeten Nationalen Sicherheitsstrategie dagegen werden der Anspruch auf eine gesetzliche Regelung und der grundsätzlich restriktive Charakter der Rüstungsexportkontrolle zwar bekräftigt, aber auch andere Akzente gesetzt, das ausdrückliche Bekenntnis zur europäischen Rüstungskooperation etwa, die eine fortschreitende europäische Harmonisierung der Exportpraxis erfordere. Laut Sicherheitsstrategie müsse man bei der deutschen Rüstungsexportpraxis zudem die »geostrategische Lage« berücksichtigen, die aus der sich verschärfenden Systemkonkurrenz mit Russland und China resultiert. Eine Aussage darüber, welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Auswahl von Empfängerländern ergeben, fehlt allerdings.3 Für die Verwaltungsebene hat die Bundesregierung zuletzt eine Reihe von Beschlüssen gefasst, die der Idee einer strengen, auf Kriterien basierenden Entscheidungsfindung eher zuwiderlaufen. In sogenannten Allgemeingenehmigungen werden die Verfahren zur Ausfuhr einiger Rüstungsgüter vereinfacht und der Prüfung entbunden. Drittstaaten profitieren von diesen Ausnahmen in unterschiedlichem und recht unübersichtlichem Maße. Singapur und Südkorea werden den meisten Nato- und EU-Staaten gleichgestellt, andere Drittstaaten je nach Rüstungsgut – militärische Landfahrzeuge oder maritime Rüstungsgüter – zu privilegierten Exportzielen erklärt.4 Überdies hat die aktuelle Bundesregierung Waffenexporte an Drittstaaten, die aufgrund ihrer menschenrechtlichen Praxis im Innern in der Kritik stehen, im Lichte weltpolitischer Entwicklungen neu bewertet und zugelassen. So lieferte Deutschland nach einem 2018 verhängten Rüstungsexportstopp im Jahr 2024 doch wieder Waffen an Saudi-Arabien.

In ihrem Koalitionsvertrag fordern CDU/CSU und SPD eine an den deutschen außen- und sicherheitspolitischen Interessen ausgerichtete, strategische Rüstungsexportpolitik. Ebenso heben sie die Bedeutung der europäischen Verteidigungskooperation und der Harmonisierung europäischer Exportpraxis hervor.

Selten findet eine differenzierte Auseinandersetzung darüber statt, im Dienste welcher Ziele und Interessen Rüstungsgüter exportiert werden sollen.

Dass die Bundesregierung sich bei Rüstungsexporten in einem Spannungsfeld zwischen Institutionalisierung und dem Wunsch nach exekutiver Flexibilität bewegt, ist nicht neu. Auffällig ist allerdings, dass nun häufiger die Rede davon ist, Rüstungsexporte dienten gegenüber Drittstaaten als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik und müssten daher den neuen geopolitischen Realitäten angepasst werden. Eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Frage, im Dienste welcher Ziele und Interessen und unter welchen Voraussetzungen dies geschehen soll, findet dabei selten statt. Ebenso sparsam wird thematisiert, welche Auswirkungen sich im Einzelnen aus den neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Rüstungsexporten ergeben.

Die vorliegende Studie fußt auf der Annahme, dass sich dieses Spannungsfeld in absehbarer Zeit nicht auflösen wird. Wenn aber auch zukünftige Bundesregierungen Rüstungsexporte verstärkt als außenpolitisches Instrument nutzen wollen, ist eine intensive und kritische Befassung mit den damit verbundenen Interessen und Zielen sowie möglichen Erfolgsfaktoren dringend geboten. Dazu leistet diese Studie einen Beitrag.

Eine Bestandsaufnahme der deutschen Rüstungsexportpraxis führt zunächst zu der Erkenntnis, dass Rüstungsexporte in Drittstaaten bis zum Beginn des Ukrainekrieges für die deutsche Politik an Bedeutung gewannen. Das ist insofern überraschend, als solche Exporte den deutschen Rüstungsexportkontrollregeln zufolge lediglich im Ausnahmefall zulässig sind. Gerade weil die nationalen und europäischen Regeln aber nur auf das politische Risiko eines Waffentransfers zielen, nicht aber auf seinen Nutzen, waren den Bundesregierungen bei der Auslotung ihrer Ermessensspielräume wenig Grenzen gesetzt. Inwieweit sie solche Rüstungsexporte aktiv unterstützt oder gar vorangetrieben haben, lässt sich anhand der öffentlich zugänglichen Daten nur schwer ermitteln.

Eine Analyse der bisherigen Ziele und Interessen, mit denen Rüstungsexporte an Drittstaaten begründet wurden, fördert vier grundlegende Motive zutage: die Förderung von Stabilität, den Wunsch nach Einflussnahme, den Schutz der heimischen Industrie und die Begünstigung europäischer Rüstungskooperation. Außenpolitische Zielsetzungen, so zeigt sich, wurden in diesem Zusammenhang nur oberflächlich diskutiert, und es besteht durchaus Anlass zur Skepsis, ob die gewünschten Ziele auch erreicht wurden.

Unter dem Eindruck dieses Befundes stellt sich die Frage, welche Konsequenzen die seit dem Ukrainekrieg geänderten Rahmenbedingungen zeitigen werden. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat zu einer Neubewertung zentraler sicherheitspolitischer Interessen geführt, die sich auch auf die Ziele der Rüstungsexportpolitik auswirken könnte. Es ist davon auszugehen, dass Stabilität und Abschreckungsfähigkeit von Partnern sowie der eigene Einfluss auf wichtige geopolitische Player in den Vordergrund, ökonomische Motive angesichts der gewichtigen Veränderungen auf dem Rüstungsmarkt in den Hintergrund treten werden.

Grundlagen deutscher Rüstungsexportpolitik

Gegenstand der Studie ist die Rüstungsexportpolitik Deutschlands gegenüber sogenannten Drittstaaten, also Partnern, die weder der Nato oder EU angehören noch den Verbündeten bereits gesetzlich gleichgestellt sind. In den vergangenen 25 Jahren sind Drittstaaten-Märkte immer stärker in den Fokus der deutschen Exportpraxis gerückt. In diesem Zeitraum wurden einerseits die nationalen und internationalen Regeln zur Rüstungsexportkontrolle kontinuierlich weiterentwickelt, andererseits nicht zuletzt im Kontext der Festlegung von wehrtechnischen Schlüsseltechnologien ein grundsätzlich breites Instrumentarium zur Rüstungsexportförderung geschaffen. Fraglich bleibt aber trotz zahlreicher Verbesserungen die außen- und sicherheitspolitische Zielrichtung der deutschen Rüstungsexportpolitik. Die Wirksamkeit der eingesetzten Werkzeuge ist ebenfalls schwer nachzuvollziehen.

Regelungen zur Rüstungskontrolle

Der Export von Kriegswaffen und Rüstungsgütern ist in Deutschland stark reguliert; ohne staatliche Genehmigung dürfen selbige laut Grundgesetzartikel 26 weder produziert noch außer Landes gebracht werden.5 Zwei nachgeordnete Bundesgesetze explizieren das Genehmigungsverfahren, da in Deutschland zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern unterschieden wird.6 Im Kriegswaffenkontrollgesetz ist festgelegt, dass jeglicher Export dieser Waffen der ausdrücklichen Erlaubnis bedarf. Die Ausfuhr sonstiger Rüstungsgüter ist im Außenwirtschaftsgesetz geregelt und darf nach Maßgabe der Bundesregierung beschränkt werden.7

Ob ein Antrag auf Ausfuhr einer Kriegswaffe oder eines Rüstungsgutes genehmigt wird, entscheidet die Bundesregierung im Rahmen einer Einzelfallprüfung. Wesentlich für das Prüfverfahren sind die Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, die zuletzt 2019 erneuert wurden. Die Politischen Grundsätze dienen der Bundesregierung als Leitlinien für die Abwägungsentscheidung bei Rüstungsexporten, lassen ihr aber auch erheblichen Spielraum, denn sie kann die Ausfuhr von Kriegswaffen und Rüstungsgütern selbst dann genehmigen, wenn viele der in den Grundsätzen beschriebenen Kriterien auf Empfängerseite (siehe Tabelle 1, S. 10) nicht erfüllt sind. Solange der Export aus Sicht der Regierung im deutschen außen- und sicherheitspolitischen Interesse liegt, sind Ausnahmen gestattet.

Worin diese Interessen bestehen, ist allerdings in den Politischen Grundsätzen nur sehr vage formuliert: Da ist vom »Sicherheitsbedürfnis und außenpolitischen Interesse der Bundesrepublik« die Rede, auch davon, »im Rahmen der Europäischen Verteidigungsunion die verteidigungswirtschaftliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu vertiefen, die europäische verteidigungsindustrielle Basis zu stärken und technologische Kompetenzen zu erhalten sowie eine angemessene Ausstattung der Bundeswehr und europäischer Partnerstreitkräfte zu gewährleisten«.8

In den Grundsätzen wird zwischen zwei Ländertypen unterschieden. In die Mitgliedstaaten von EU und Nato sowie in Länder, die der Nato gleichgestellt sind, ist der Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern grundsätzlich erlaubt, es sei denn, besondere politische Gründe sprechen dagegen.

Für den zweiten Ländertyp, die sogenannten Drittstaaten, sind die Grundsätze restriktiver formuliert. Für Kriegswaffen soll es keine Genehmigung geben, sofern nicht »besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen« Deutschlands für eine Ausnahmeregelung sprechen. Der Export von Kleinwaffen in Drittländer wird grundsätzlich untersagt. Anders ist dies bei sonstigen Rüstungsgütern, doch auch hier kann die Bundesregierung die Ausfuhr unterbinden. Das gilt auch für sogenannte Reexporte im Zuge europäischer Kooperationsvorhaben, gleich ob es sich um Regierungs- oder Industrieprojekte handelt. Allerdings können Einwände erstmals nur noch dann geltend gemacht werden, wenn der deutsche Anteil an einem Rüstungsgut einen bestimmten Prozentsatz überschreitet (De-minimis-Regelungen).

Ausführungen über den Endverbleib der Exportgüter und die Transparenzpflichten der Regierung runden das Dokument ab.9

Jenseits der nationalen Gesetzgebung prägt eine Vielzahl internationaler Regularien die deutsche Exportpraxis. Deutschland ist zur Einhaltung der durch die Europäische Union und die Vereinten Nationen (VN) beschlossenen Waffenembargos verpflichtet; zudem hat die Bundesregierung 2014 den internationalen Vertrag über den Waffenhandel ratifiziert.10

Rüstungsexporte und deren Kontrolle haben nicht zuletzt deshalb eine ausgeprägt europäische Dimension, weil viele Kriegswaffen und Rüstungsgüter in europäischer Kooperation hergestellt werden. Waffenexporte fallen laut Artikel 346 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zwar in die nationale Zuständigkeit. Dennoch gibt es seit den 1990er Jahren immer wieder Bestrebungen, ein höheres Maß an Konvergenz der Exportpraxis der Mitgliedstaaten zu erreichen. Zu diesem Zweck beschloss der Rat 2008 einen für die Mitgliedstaaten rechtlich verbindlichen Gemeinsamen Standpunkt der Europäischen Union.11 Darin werden im Kern eine gemeinsame EU-Militärgüterliste definiert und Kriterien bestimmt, welche die Mitgliedstaaten beim Export von Rüstungsgütern, bei Vermittlertätigkeiten oder beim Transfer von Technologie berücksichtigen sollen (siehe Tabelle 1, S. 10).12

Sowohl in den Politischen Grundsätzen wie auch im Gemeinsamen Standpunkt gilt der Fokus Prüfkriterien für Rüstungsexporte, die auf das akzeptable politische Risiko solcher Exporte zielen. Dabei geht es um die Vereinbarkeit bestimmter Exporte mit wertegeleiteter Außenpolitik; das betrifft die Einhaltung menschenrechtlicher Standards durch den Empfänger und die Frage, inwieweit gelieferte Rüstungsgüter zu interner Repression verwendet werden könnten. Darüber hinaus sollen nicht-intendierte Gefahren wie Proliferation oder Rüstungswettläufe vermieden werden. Ausdrückliche Prüfkriterien zur Bewertung des potentiellen außen- und sicherheitspolitischen Nutzens von Rüstungsexporten finden sich hingegen nicht.

Instrumente zur Rüstungsexportförderung

Die Bundesregierung setzt durch die Rüstungsexportkontrolle wesentliche Rahmenbedingungen für die Exportpraxis. Die gesetzlichen Regelungen zur Kontrolle von Ausfuhren werden durch Bestimmungen zur Unterstützung von Rüstungsexporten ergänzt.

Konzeptionell sind diese zuletzt in der 2024 von der Bundesregierung veröffentlichten Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie (SVI-Strategie) niedergelegt worden. Wie in vorausgegangenen Papieren wird hier erneut und verstärkt die Ambition einer zunehmenden Europäisierung der Rüstungsproduktion formuliert. Gleichzeitig soll eine Reihe von Schlüsseltechnologien auf nationaler Ebene erhalten und gefördert werden, und zwar auch, indem man die Produktion dieser Technologien durch Exporte ankurbelt. Unter Beachtung der politischen Richtlinien zur Exportkontrolle geht es hier vor allem um die Belieferung von EU- und Nato-Allianzpartnern sowie ausgewählten Partnerstaaten. Die jetzige SVI-Strategie sieht dafür die Prüfung einer Reihe von neuen Instrumenten vor. So sollen rechtliche und organisatorische Maßnahmen entwickelt werden, die Regierungsverkäufe (Government-to-government-Geschäfte) in Zukunft ermöglichen würden.13 Was die Bundesregierung darunter versteht, ist noch offen. Das wohl bekannteste Modell solcher Geschäfte ist das US-amerikanische Programm Foreign Military Sales, in dessen Rahmen Staaten nicht mit amerikanischen Unternehmen, sondern der Regierung selbst Verträge über Rüstungskäufe schließen.14 Die 2023 veröffentliche Nationale Sicherheitsstrategie betont noch die Notwendigkeit, die europäische Verteidigungskooperation auszubauen und zu diesem Zweck die Rüstungsexportpraxis gegebenenfalls anzupassen. Europäische Konvergenz soll nicht nur angestrebt werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Branche zu erreichen und den restriktiven Kriterien des Gemeinsamen Standpunktes Geltung zu verleihen. Gemeinsame europäische Exportstandards sollen auch harmonisiert werden, »um bedrohte Staaten in ihrem Recht auf Selbstverteidigung noch besser unterstützen zu können«.15

Institutionell gleicht die deutsche Rüstungsexportförderung einem organisatorischen Dschungel.

Institutionell gleicht die deutsche Rüstungsexportförderung einem organisatorischen Dschungel. Das ist nicht ausschließlich den Geheimhaltungspflichten geschuldet. Je nach Empfängerland und Förderungsinstrument zeichnen unterschiedliche Ministerien und in ihnen unterschiedliche Abteilungen und Referate verantwortlich. Beteiligt sind grundsätzlich das Verteidigungsministerium (BMVg), das Wirtschaftsministerium, das Kanzleramt, das Auswärtige Amt, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie das Finanzministerium. Seit 2020 führt ein Steuerungskreis zur Förderung von Rüstungsexporten die Akteure aus den einzelnen Ministerien zusammen, allerdings nicht regelmäßig, sondern anlassbezogen.16

Die bisherigen Instrumente der Exportförderung dienen vor allem dazu, im Kern privatwirtschaftlich organisierte Exportbemühungen zu flankieren. Die Geheimhaltung erschwert zwar die systematische Erfassung dieser Instrumente und des Umfangs, in dem die Bundesregierung sie einsetzt. Grundsätzlich aber lässt sich das Instrumentarium folgendermaßen differenzieren:

Erstens gewährt die Bundesregierung für bestimmte Rüstungsexportgeschäfte politische Unterstützung und Zugang zu politischen Entscheidungsträgern. Vertreter der Rüstungsindustrie begleiten deutsche Spitzenpolitiker auf Auslandsreisen,17 die Bundesregierung ebnet Rüstungsgeschäften durch Unterstützungsschreiben an Regierungen den Weg, von Fall zu Fall ist in der Rüstungsabteilung des Verteidigungsministeriums ein Projektkoordinator mit Zugang zur politischen Leitung damit betraut, einem Rüstungsexportprojekt durch Information der einzuschaltenden Stellen zur Umsetzung zu verhelfen, wenn es in schwieriges Fahrwasser gerät.

Zweitens stellt das Verteidigungsministerium anderen Streitkräften bei der Abnahme von Rüstungsgütern seine Instrumente der Qualitätssicherung zur Verfügung. Zu diesem »deutschen TÜV« für Rüstungsgüter gehören Funktionsnachweise, Zertifizierungen und Güterprüfungen. Mit dem Angebot der Mengengerüstprüfung für militärisches Gerät, das bei der Bundeswehr bereits benutzt wird, möchte man Vertrauen in die Preisstruktur und Verlässlichkeit der exportierenden Unternehmen säen.18

Drittens offeriert das BMVg Offizieren der Empfängernationen unter anderem Ausbildung, Übung und Training. Dies kann, muss aber nicht zwingend im Kontext von Rüstungsexporten erfolgen; gleichwohl fügen sich diese Komponenten in den größeren Rahmen der militärischen Kooperation ein. Die Kosten dafür tragen die Empfängerländer. Ein bekanntes Beispiel für militärische Ausbildung im direkten Zusammenhang mit Rüstungsexporten stellt die Schulung algerischer Fregattenbesatzungen über den Zeitraum von zweieinhalb Jahren durch deutsche Ausbilder dar, nachdem Algerien im Jahr 2012 die in Deutschland von Thyssenkrupp gebaute Fregatte des Typs MEKO-A-200-AN gekauft hatte.19

Viertens haben Bundesregierungen im Rahmen der Außenwirtschaftsförderung Rüstungsexportgeschäfte durch Hermesbürgschaften, also Ausfallbürgschaften, abgesichert.

Fünftens trifft die Bundesregierung bilaterale vorhaben- oder projektbezogene Ressortvereinbarungen zur Rüstungskooperation, die in der Regel die gemeinsame Nutzung und den Verkauf von produziertem Gerät regeln. Rund 7.300 waren es 2015 laut Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Nachfrage. Eine Aufschlüsselung nach Drittstaaten sowie nach Umfang und Art der Abkommen ist nicht öffentlich zugänglich.20 Wehrattachés in wesentlichen Drittstaaten unterstützen solche Rüstungskooperationsbemühungen.21

Rüstungsexportpraxis

Die Rüstungsexportpraxis der Bundesregierung lässt sich durch eine Reihe von Quellen erschließen, die näherungsweise Daten liefern. Die jährlich erscheinenden Berichte der Bundesregierung geben Aufschluss über die im Berichtsjahr erteilten Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter und die tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen. Abgelehnte Anträge werden nur allgemein erwähnt, zurückgezogene Voranfragen nicht erfasst.22 In einem 2014 ergangenen Urteil hat das Bundesverfassungsgericht den Informationswünschen des Parlaments und der Öffentlichkeit enge Grenzen gesetzt. Zwar müssen die Abgeordneten über abschließende Genehmigungen informiert werden, nicht aber über laufende Entscheidungsprozesse und die jeweils relevanten Erwägungen. Die Bundesregierung veröffentlicht Daten zu den genehmigten Ausfuhren anhand von Ausfuhrlistenpositionen und Empfängerländern, ohne dass bestimmte Rüstungsgüter sich den jeweiligen Empfängern eindeutig zuordnen ließen, da dies nach Ansicht der Verfassungsrichter dem legitimen Interesse der Unternehmen am Schutz ihrer Betriebsgeheimnisse entgegensteht.23

Eine zweite wesentliche Quelle, die hier zur Einschätzung der deutschen Rüstungsexportpraxis genutzt wird, ist die Arms Data Transfer Database des Stockholmer Instituts für Internationale Friedensforschung (SIPRI). Auf Grundlage öffentlich zugänglicher Quellen erhebt SIPRI jährlich Informationen zu Transfers von Großwaffensystemen. Bei den vorgelegten Zahlen handelt es sich nicht um den exakten finanziellen Wert der Exporte, sondern um einen zusammengesetzten Indikator (Trend-Indicator Value, TIV-Wert), der das Volumen von Exporten und den militärischen Wert des Handels abbildet. Die SIPRI-Daten eignen sich deshalb insbesondere dazu, langfristige Trends im Handel mit Großwaffensystemen aufzuzeigen und internationale Vergleiche anzustellen.24

Blickt man auf die jährlichen Genehmigungsvolumina, so fallen vor allem starke Schwankungen ins Auge. Diese gehen auf den Umstand zurück, dass der Kauf weniger großer Waffensysteme extrem teuer ist und die Beschaffung deshalb zyklisch verläuft. Trotz der Schwankungen lassen sich einige wesentliche Trends feststellen:

Im internationalen Vergleich gehört Deutschland nach den Berechnungen von SIPRI regelmäßig zu den fünf größten internationalen Waffenexporteuren. In den Jahren 2019 bis 2023 machte der Anteil deutscher Exporte an allen Exporten 5,6 Prozent aus, ein Minus von 14 Prozent gegenüber der vorherigen Fünf-Jahres-Periode (2014 bis 2019).25 Der Abstand zu den Weltmarktführern und den nächstgroßen Exporteuren ist beachtlich. Die USA und Russland teilen die Hälfte des Marktes unter sich auf, Frankreich ist Deutschland mit etwa 11 Prozent des Weltmarktanteils ebenfalls weit voraus. Bereits im Zeitraum 2014 bis 2019 waren die deutschen Exporte im Vergleich zum Beginn der 2000er Jahre erheblich gesunken, als Deutschland zeitweise zum drittgrößten Waffenexporteur der Welt aufgestiegen war.26

Selbst dieses Exportniveau lag noch unter dem der 1980er Jahre. Nach Ende des Kalten Krieges gingen die deutschen Ausfuhren bis 2004 kontinuierlich zurück. Erst nach der Finanzkrise 2008 und den damit verbundenen innereuropäischen Sparzwängen ist seit 2010 ein starker Anstieg der Exporte zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist vermutlich einem Ausbau des Kundenkreises geschuldet, denn Langzeitstudien zeigen, dass sich der durchschnittliche TIV-Wert pro Handelsabschluss nicht verändert hat.27

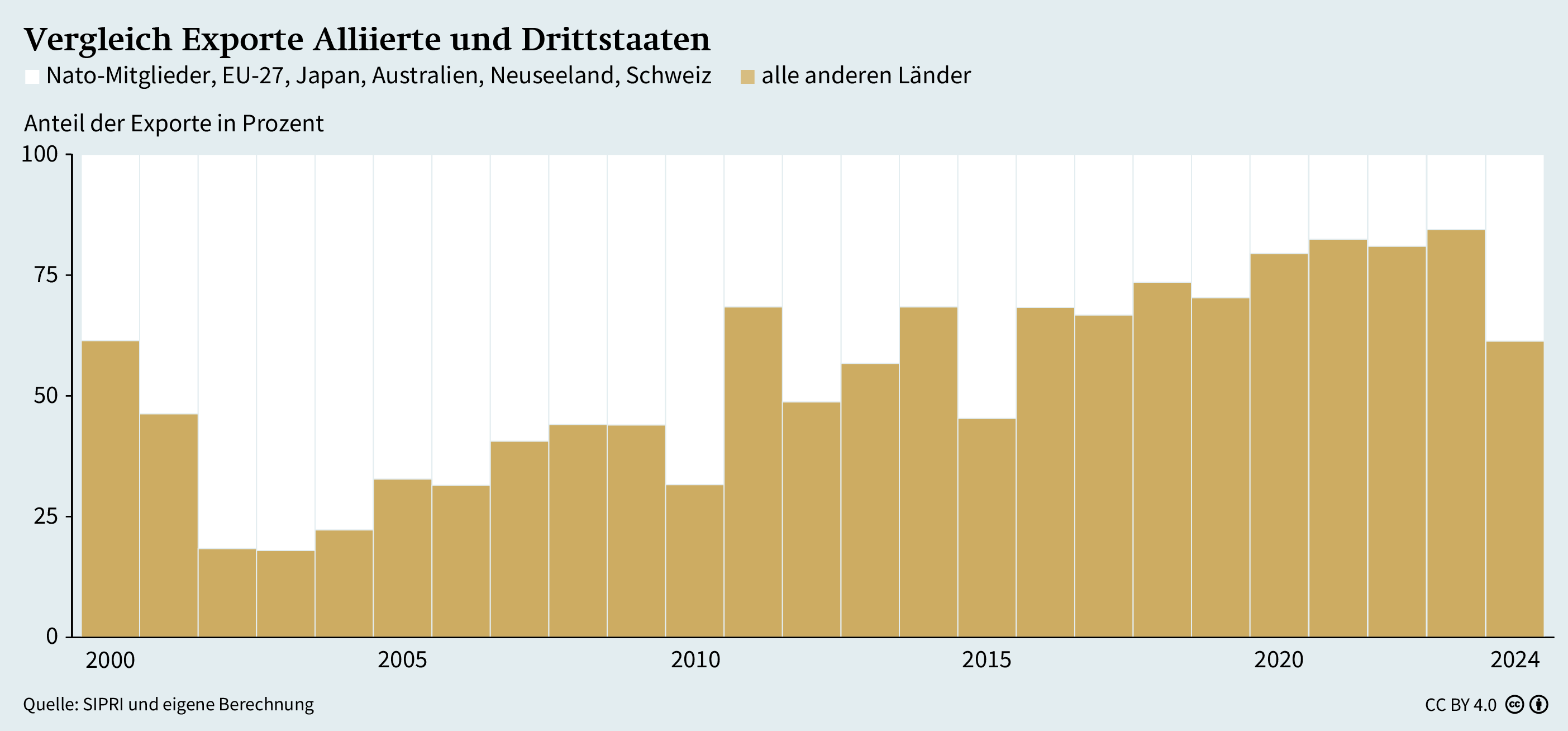

Dies passt zu der Beobachtung, dass Drittstaaten seit 1990 in der deutschen Rüstungsexportpolitik immer größeren Raum einnehmen. Legt man die SIPRI-Daten zugrunde, gingen regelmäßig mehr als 50 Prozent der Exporte an Drittstaaten, seit 2010 häufig noch deutlich mehr (Grafik 1, S. 15). Nimmt man den Wert der Einzelausfuhrgenehmigungen, den die Bundesregierung selbst ausweist, wurde die 50-Prozent-Marke von 2012 bis 2022 nur in den Jahren 2019 und 2022 knapp unterschritten. In den übrigen Jahren lagen die Exporte oft weit darüber.28

Außerdem verändert sich der Empfängerkreis unter den Drittländern. Von 1990 bis 2009 sind die wichtigsten Empfänger nicht im Nahen Osten zu finden. Stattdessen dominieren enge Partner wie Korea und Israel, gelegentlich flankiert von Indien, Südafrika und lateinamerikanischen Staaten. Gleichwohl erhielten von 2000 an auch Staaten des Mittleren und Nahen Ostens deutsche Rüstungsgüter und Kriegswaffen, allen voran Ägypten, Katar, Algerien und Saudi-Arabien.

Langzeitstudien zeigen zudem, dass die menschenrechtliche Situation des Empfängerlandes für die grundsätzliche Entscheidung, deutsche Waffen zu liefern, nicht den Ausschlag gibt. Autoritäre Regime erhielten deutsche Rüstungsgüter genauso wahrscheinlich wie demokratische Partner, allerdings fiel der Umfang der Geschäfte oft geringer aus. Auch die Prävalenz von aktiven oder drohenden Konflikten in der Empfängerregion ist kein Ausschlusskriterium. Seit dem Ende des Kalten Krieges waren Bundesregierungen immer wieder bereit, Exporte in Konfliktregionen zu genehmigen, wenn auch in eingeschränktem Umfang.29

Kleinere Exporteure sind primär am ökonomischen Nutzen der Exporte für die heimische Industrie interessiert.

Insgesamt ist sich die Forschung einig, dass sich deutsche Exporte am besten mit dem Paradigma des liberalen Handelsstaates erklären lassen. Während Großmächte Exporte mit politischen Zwecken verbinden, sind kleinere Exporteure primär am ökonomischen Nutzen der Exporte für die heimische Industrie interessiert. Deutsche Rüstungsexporte passen in das Muster eines sich zusehends internationalisierenden Marktes für Rüstungsgüter; der wurde für deutsche Rüstungsunternehmen insofern immer entscheidender, da die heimische Nachfrage nach dem Kalten Krieg stark gesunken ist. Die von Deutschland propagierten Schlüsseltechnologien erweisen sich teilweise international als regelrechte Verkaufsschlager, obwohl es auch hier an eindeutigen Daten fehlt.30 Unter der aktuellen Regierung und im Lichte des russischen Angriffskrieges lagen die Ausfuhrgenehmigungen an Drittstaaten 2022 mit 3,24 Milliarden zwar erneut auf einem sehr hohen Niveau, allerdings wie erwähnt niedriger als in den Vorjahren. Unter den Empfängerländern dominiert mit weitem Abstand die Ukraine.31

Nicht zuletzt aufgrund der lückenhaften Datenlage kann man zwar beschreiben, mit welchen Mitteln diverse Regierungen Rüstungsexporte gefördert haben; die dahinterstehenden Intentionen aber sind deutlich schwieriger zu ermitteln, die Wirksamkeit der Exporte erst recht.

Sicherheitspolitische Ziele deutscher Rüstungsexporte

Bundesregierungen und die sie tragenden Parteien gaben bislang öffentlich nur wenig Einblick in das politische Kalkül hinter bestimmten Rüstungsexportentscheidungen. Hinzu kommt, dass beim Thema Rüstungsexporte der Geheimschutz greift. Die Bundesregierung erstattet zwar dem Wirtschaftsausschuss des Bundestags nach wesentlichen Entscheidungen Bericht, der Inhalt dieser Unterrichtungen aber bleibt ebenfalls geheim. Grundsätzlich kommen ältere Untersuchungen über die Ziele von Rüstungsexporten zu dem Ergebnis, dass die Gründe für die Genehmigungspraxis von zahlreichen Bundesregierungen nur unzureichend dargestellt wurden.32

Gleichzeitig haben sowohl Parlamentarier als auch Regierung bei öffentlich gewordenen strittigen Entscheidungen oft beteuert, dass diese Exporte deutschen sicherheitspolitischen Interessen dienten. Die Rede von Rüstungsexporten als Instrument der Sicherheitspolitik suggeriert darüber hinaus, dass sich entsprechende Ziele durch solche Ausfuhren erreichen lassen.

In der vorliegenden Studie wird zunächst der Versuch unternommen, retrospektiv solche Ziele anhand der öffentlich zugänglichen Quellen zu identifizieren. Die Grundannahme lautet, dass zwischen den spärlichen öffentlichen Begründungen für Rüstungsexporte und den tatsächlichen Zielen ein positiver Zusammenhang besteht. Die Analyse stützt sich auf eine Reihe von Quellen und Evidenzen: den Austausch von Regierung und Abgeordneten im Rahmen parlamentarischer Debatten und Anfragen; den Stellenwert von Rüstungsexporten in Koalitionsverträgen; öffentlich gewordene Einzelfälle, die zur Illustration herangezogen werden; die vorhandene Sekundärliteratur sowohl zum instrumentellen Charakter von Rüstungsexporten als auch zu Erfolgsfaktoren für deren Einsatz.

Im Wesentlichen kristallisieren sich so vier Ziele heraus.

Sicherheitspolitische Einflussnahme

Rüstungsexporten wird das Potential einer außen- und sicherheitspolitischen Hebelwirkung zugeschrieben. Über den Verkauf von Waffen eröffne sich der Exporteur Möglichkeiten, sicherheitspolitisch Einfluss auf das Empfängerland zu nehmen. In der Vergangenheit spielte dieses Argument in der bundesdeutschen Debatte nur eine randständige Rolle. Vor dem Hintergrund einer parlamentarischen Auseinandersetzung, in der oftmals die Opposition einen generellen Stopp von Rüstungsgütern oder zumindest einen Exportstopp für bestimmte Länder forderte, waren differenzierte Begründungen des außenpolitischen Einflusses aus Sicht der Regierung nicht notwendig. In den öffentlichen Debatten tritt, wenn auch oft stark verkürzt, die Auffassung von Rüstungsexporten als Mittel der Einflussnahme in zwei Spielarten zutage.

Zum einen haben Befürworter dieser Ausfuhren das Argument ins Feld geführt, dass Rüstungsexporte der Bundesrepublik auf internationaler Bühne gegenüber perzipierten Gegenspielern ein zumindest gewisses, wenn auch vages Maß an Einfluss verschaffen. Gerade weil sich Länder wie Russland und China bei Rüstungsausfuhren keinerlei Beschränkungen auferlegen würden, sei ein deutscher Rüstungsexportstopp nicht zielführend.33

Zum anderen finden sich in öffentlichen Äußerungen von Regierungsmitgliedern durchaus Hinweise darauf, dass Rüstungsexporte mit gezielter Einflussnahme auf bestimmte politische Entscheidungen des Empfängerlandes verbunden wurden.

Letzteres illustriert der Fall Ägypten. An dem Beispiel zeigt sich allerdings, dass ein solch konkretes Verständnis von Einflussnahme selten in Anschlag gebracht und zudem nicht konsequent durchgesetzt wurde. Im Kontext der gewaltsamen Auseinandersetzungen, die letztlich 2013 zum Sturz des Präsidenten Mohamad Mursi führten, hatte die Bundesregierung einen Stopp von Rüstungsexporten nach Ägypten mit der Erwartung einer friedlichen Konfliktlösung verbunden. Dies liege im außenpolitischen Interesse Deutschlands.34 Es gibt starke Indizien für der Annahme, dass nachfolgende Bundesregierungen dieses konditionierte Vorgehen nicht durchgehalten haben. Auf den Militärputsch gegen Mursi vom Juli 2013 folgte eine Welle massiver Gewalt gegen dessen Anhänger. Armeechef Abd al-Fattah as-Sisi, der den Putsch angeführt hatte, ließ sich im Sommer 2014 zum Präsidenten wählen und setzte den Repressionskurs fort. Dennoch wurden deutsche Rüstungsexporte zwecks Ausbau einer sogenannten strategischen Partnerschaft mit Ägypten wieder aufgenommen. Zwischen 2010 und 2022 erwarb Kairo mehrfach deutsche Rüstungsgüter und entwickelte sich sowohl in Relation als auch Volumen zu einem der wichtigsten deutschen Absatzmärkte.35 Das Gros der Genehmigungen entfiel dabei auf die Modernisierung der ägyptischen Marine. Seit 2016 hat die ägyptische Marine insgesamt vier U-Boote der Klasse 209/1400mod von Thyssenkrupp Marine Systems erhalten, dazu Patrouillenboote und ein Küstenschutzboot. Genehmigt wurde außerdem der Auftrag für drei MEKO-A-200-Fregatten.36 Ein zweiter Schwerpunkt deutscher Rüstungsexporte lag in der Luftverteidigung, unter anderem dank IRIS-T-Systemen der Firma Diehl.37 Jenseits kursorischer öffentlicher Hinweise auf Ägyptens Bedeutung für die Sicherheit maritimer Seewege oder die Konfliktlösung in Libyen, die Berlin sich wünschte, gibt es jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass Rüstungsexporte der deutschen Außenpolitik zu Einfluss auf die ägyptische Innen- oder Libyenpolitik verholfen hätten.38

Inwieweit dieser Wunsch gleichwohl auch hinter anderen Exportentscheidungen in der Vergangenheit gestanden haben mag, lässt sich mangels entsprechender Äußerungen von Regierungsseite kaum systematisch ermitteln. Dies kann im Einzelfall sicherlich auch dadurch erklärt werden, dass solche Bekenntnisse außenpolitischen Schaden anrichten könnten.

Die USA versuchen durch Rüstungsexporte Drittstaaten von sich abhängig zu machen und den Einfluss von Rivalen zu schwächen.

Enge Partner Deutschlands haben dagegen klarer ausbuchstabiert, welchen Einfluss sie sich grundsätzlich von Rüstungsgeschäften erhoffen. In den USA ist 2023 ein präsidiales Memorandum zu Zielen und Wirkungsweisen von Exporten überarbeitet worden. In die Prüfung der Exportentscheidung soll demzufolge die Abwägung einfließen, ob und in welchem Maße ein Rüstungstransfer geeignet ist, die Abhängigkeiten des Empfängers von strategischen Rivalen abzubauen, und inwieweit sich die USA dadurch »Zugang und Einfluss im Sinne ihrer strategischen, außenpolitischen und verteidigungspolitischen Interessen« verschaffen.39 Auch in französischen Dokumenten wird die indirekte Beeinflussung durch Rüstungstransfers betont. Paris betrachtet sie als Element langfristig angelegter regionaler Partnerschaften: »Was die französischen Ausfuhren von Kriegsmaterial und ähnlichen Gütern betrifft, so sind sie konkreter Ausdruck unserer Unterstützung in Verteidigungsfragen, indem wir den Partnerstaaten bei der Stärkung und Anpassung ihrer militärischen Fähigkeiten zur Seite stehen.«40

Stabilitätsexport

Im Zentrum innerdeutscher Debatten stand in den vergangenen Jahren vor allem der Zusammenhang zwischen Rüstungsexporten und regionaler Stabilität – der als negativ eingeschätzt wird. In den Politischen Grundsätze ist vorgesehen, dass ein Export von Rüstungsgütern und Kriegswaffen dann nicht genehmigt werden soll, wenn es in der Zielregion bereits bewaffnete Auseinandersetzungen gibt oder Exporte geeignet wären, bestehende Spannungen oder kriegerische Auseinandersetzungen zu verschärfen.41 Eine eindeutige Definition die Kernbegriffe Stabilität und Sicherheit fehlt sowohl in den Politischen Grundsätzen als auch im Gemeinsamen Standpunkt. Implizit lassen beide Dokumente aber darauf schließen, dass mit Stabilität vor allem die Abwesenheit von bewaffneten Auseinandersetzungen und nicht näher definierten »Spannungen« zwischen Staaten in bestimmten Regionen gemeint ist. Vor diesem Hintergrund herrschte bislang insbesondere in Deutschland die Auffassung vor, dass Zurückhaltung in der Rüstungsexportpolitik der regionalen Sicherheit zugutekommt.42

Dennoch haben in den letzten Jahren Bundesregierungen diverse Rüstungsexporte und Waffentransfers in Drittstaaten mit dem Argument genehmigt, dies würde dem Ausbau von Stabilität und Sicherheit dienen. Für den Zeitraum 2010 bis 2022, in dem der Anteil von Drittstaatenexporten am Gesamtvolumen besonders hoch war, lassen sich im Wesentlichen zwei Begründungsmuster herausarbeiten.

Die seit 2016 betriebene Ertüchtigungshilfe der Bundesregierung soll Partnerländer und ‑organisationen zur eigenen Krisenreaktion befähigen.

Erstens wurden Rüstungsexporte und Waffentransfers als Instrument zur Stärkung schwacher Staaten eingesetzt. Steigende Rüstungsexporte in Drittstaaten waren Ausdruck des Versuchs, auf diesem Wege in für Deutschland sicherheitspolitisch kritischen Regionen für mehr Stabilität zu sorgen. Dieser Logik folgt die seit 2016 betriebene Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung, die Partnerländer und ‑organisationen mithilfe von Ausstattung, Ausbildung und Beratung zur eigenen Krisenreaktion befähigen soll. Meistens zielte das Stabilisierungsbemühen auf die Festigung staatlicher Strukturen in insgesamt fragilen politischen Kontexten. Schwerpunktländer waren bisher der Irak, Jordanien, Tunesien, Mali, Nigeria und Niger. Rüstungsexporte bilden dabei nur einen Teil der Initiative ab, die insgesamt breiter auf die Befähigung und Reform des Sicherheitssektors zielt.43

Dieses Vorgehen zur Ertüchtigung fragiler staatlicher Strukturen ist zumeist kritisch rezipiert worden. Mit Verweis auf die quantitative Kriegsursachenforschung argumentiert beispielsweise Simone Wisotzki, dass die »Erhältlichkeit von Kriegswaffen und Rüstungsgütern […] einen entscheidenden Einfluss auf die Intensität und die Dauer von Bürgerkriegen« habe. Lieferungen an nichtstaatliche Akteure heizten Konflikte noch an, solche an staatliche Stellen korrelierten oftmals positiv mit der Dauer von Bürgerkriegen.44 Ein besonders drastisches Beispiel für die Risiken solcher Materialabgaben ist Afghanistan, das jahrelang zu den größten Empfängern dieser Form der Unterstützung zählte. Weder die umfangreichen Materialabgaben noch das mindestens so umfangreiche Training haben die Afghanische Nationalarmee vor dem Kollaps bewahrt.45 In Mali, lange Schwerpunktland deutscher Ertüchtigung, hat sich der erwünschte stabilisierende Effekt von Ausrüstung und Ausbildung mit dem Putsch des Militärs 2021 sogar ins Gegenteil verkehrt. Deutlich wurde dabei, dass Stabilität in fragilen Kontexten politische Reformen und Reformbereitschaft mindestens im selben Maße voraussetzt wie die Ausweitung der materiellen Handlungsspielräume der Exekutive.46

Zweitens wurden Rüstungsexporte als Instrument eingesetzt, um starke (meist autoritäre) Staaten dazu zu befähigen, selbst für Stabilität und Sicherheit zu sorgen, so dass Deutschland auf eigene Interventionen möglichst verzichten kann. Besonders prominent und kontrovers wurde dieses Verständnis von Stabilität in Bezug auf Rüstungsexporte in den Nahen und Mittleren Osten sowie nach Nordafrika diskutiert. Angesichts der gewaltsamen Umbrüche, die seit 2010 den Nahen Osten und Nordafrika erschütterten, trat die damalige Bundesregierung unter Angela Merkel für eine Ertüchtigung regionaler Partner ein. (Nicht näher benannte) Schwellenländer sollten durch den Export von Rüstungsgütern, die Überlassung von Material aus Beständen der Bundeswehr und durch Ausbildung in die Lage versetzt werden, den gewaltsamen Umwälzungen in ihrer Nachbarschaft aus eigener Kraft zu begegnen, weil man auf Seiten Deutschlands, der EU und der Nato nicht willens oder in der Lage war, in diese Konflikte einzugreifen.47

An zwei Beispielen lässt sich illustrieren, welche Rolle Rüstungsexporten in Regionen zugedacht wurde, die vor allem durch transnationale und asymmetrische Konflikte geprägt waren. Zum einen spielte in den entsprechenden Debatten das Paradigma des Kampfes gegen den Terrorismus eine große Rolle. Unterstützung durch Waffen und Kriegsgerät galt als probates Mittel zur Stabilisierung einzelner Regierungen, die sich entweder selbst durch terroristische Aktivitäten auf dem eigenen Staatsgebiet bedroht sahen oder hinnehmen mussten, dass ihr Territorium zum Ausgangspunkt transnationaler Bedrohungen gemacht wurde. In diesem Zusammenhang wurden beispielsweise Saudi-Arabien und Ägypten als regionale Führungsmächte identifiziert. 2011 hatte der Spiegel aufgedeckt, dass Saudi-Arabien 200 Leopard-Kampfpanzer erhalten sollte. An der anschließenden öffentlichen und parlamentarischen Debatte lässt sich das vorherrschende Denken gut ablesen. So vertraten damalige Mitglieder der Bundesregierung die Ansicht, Saudi-Arabien sei ein mäßigender Faktor in einer Region, die von der Proliferation terroristischer Gruppierungen gekennzeichnet sei.48 Trotz der umstrittenen Intervention einer von Saudi-Arabien angeführten Koalition im Jemen genehmigte die Bundesregierung noch 2015 den Export von 33 Patrouillenbooten der Lürssen-Werft mit dem Hinweis, diese dienten dem Schutz der saudischen Offshore-Ölplattformen vor Terrorangriffen.49

Zum anderen wurden mit zahlreichen nordafrikanischen Staaten Rüstungsexportgeschäfte unter dem Vorzeichen der Grenzsicherung abgeschlossen. Entweder ging es darum, Grenzsicherung und die Regulierung von Migrationsströmen direkt zu befördern wie im Fall des Exports von Grenzsicherungsanlagen nach Algerien und Tunesien.50 Oder es handelte sich um die Honorierung von Zusammenarbeit in der Migrationspolitik wie im Falle Algeriens, dessen Großauftrag für den Kauf und die Lizenzproduktion von Fuchs-Schützenpanzern ebenso genehmigt wurde wie der Kauf von zwei Fregatten der MEKO-Klasse.51

Begründung und Praxis deutscher Rüstungsexporte spiegelten mithin überwiegend geographische wie funktionale Prioritäten deutscher Sicherheitspolitik wider: den Wunsch nach Export von Stabilität in eine zusehends von Instabilität und Krisen geprägte Nachbarschaft der EU.

Schutz der heimischen Industrie

Öffentliche und parlamentarische Debatten über sicherheitspolitische Interessen kreisten meist um die grundlegendere Frage, ob ökonomische Interessen der Industrie (oder an der Industrie) überhaupt dazuzählen dürfen. Die Frage, inwieweit Rüstungsexporte ein geeignetes Instrument zur Absicherung der Industrie sind, stand folglich weniger im Fokus. Rumpfartig finden sich aber zwei Argumentationsstränge im bisherigen politischen Diskurs.

Die Fähigkeit, (nahezu) die gesamte Bandbreite von Hauptwaffensystemen selbst herstellen zu können, gilt als sicherheitspolitischer Wert an sich.

Erstens befanden Befürworter von Rüstungsexporten, diese seien ein Instrument zur Wahrung der eigenen rüstungsindustriellen Unabhängigkeit. Die Fähigkeit, (fast) die ganze Bandbreite von Hauptwaffensystemen selbst herstellen zu können, stelle einen sicherheitspolitischen Wert an sich dar. In Zeiten schrumpfender Verteidigungsbudgets und sinkender Nachfrage nach Rüstungsgütern auf dem deutschen Markt und dem seiner Nato- und EU-Partner sicherten Verkäufe die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und federten Auslastungsschwankungen ab.52

Auch in der Forschungsliteratur wird auf ökonomische Zwänge als wichtigen Faktor für das Exportverhalten der sogenannten second-tier supplier verwiesen. Wie die Hersteller ersten Ranges – die USA, Russland und China – sind Produzenten zweiten Ranges technisch und industriell in der Lage, (fast) alle wesentlichen Waffensysteme selbst zu fabrizieren. Zu diesen Ländern zählen weltweit neben Deutschland derzeit nur Frankreich und Großbritannien. Da die heimische Nachfrage für die rentable Produktion einer breiten Palette an Hauptwaffensystemen nach Ende des Kalten Krieges nicht mehr ausreichte oder in Europa stark fluktuierte, während die Kosten für Entwicklung und Beschaffung moderner Waffensysteme stiegen, hätten die second-tier supplier sich nach neuen Märkten umsehen müssen. Rüstungsexporte dienten vor diesem Hintergrund vor allem der Sicherung des Absatzes und der Auslastung der Produktionskapazitäten.53

Empirisch spricht zunächst einiges für diese These. Folgt man den Ergebnissen von Langzeituntersuchungen deutscher Rüstungsexportpolitik, dann bestehen kaum Zweifel daran, dass Waffentransfers vor allem der Sicherung und dem Ausbau der heimischen Industrie gegolten haben. Mit ökonomischen Motiven lassen sich die Ausrichtung und das Volumen deutscher Rüstungsexporte am besten erklären. Der internationale Waffenhandel und auch deutsche Exporte kommerzialisierten sich zunehmend seit 1990. Wirtschaftlich potente Staaten in Asien und im Nahen Osten, mit denen Deutschland ohnehin enge Handelsbeziehungen unterhielt, erwiesen sich auch bei Waffenexporten als gute Kunden. Wie die deutsche Außenpolitik insgesamt folgte die Rüstungsexportpolitik weitestgehend dem Paradigma des liberalen Handelsstaates, das darauf hinausläuft, wirtschaftliche Interessen stärker zu gewichten als normative oder sicherheitspolitische Aspekte. Dies gilt unabhängig von der parteipolitischen Zusammensetzung deutscher Bundesregierungen.

Exportiert wurden vornehmlich Überkapazitäten der Industrie.54 So suchte die Bundesregierung beispielsweise 2011 Abnehmer für 13 überzählige A-400-M-Lufttransportflugzeuge, nachdem sie selbst aufgrund des sinkenden Bedarfs die Stückzahlen für die Bundeswehr reduziert hatte.55 Der Umstand, dass der deutsche Verteidigungshaushalt zwischen 2014 und 2024 kontinuierlich von 32,4 Milliarden Euro auf 51,95 Milliarden Euro stieg – das Auslastungsproblem also an Relevanz verloren haben dürfte – und die Exporte sich trotzdem positiv entwickelten, konterkariert die These allerdings.56

Ein zweiter, mit dem ersten verwandter Argumentationsstrang zur politischen Begründung von Rüstungsexporten zielt auf die Notwendigkeit, die Produktionskapazitäten für Schlüsseltechnologien und Kernfähigkeiten zur Ausstattung der Bundeswehr aufrechtzuerhalten. Was darunter zu verstehen ist, haben die unterschiedlichen Bundesregierungen 2015, 2020 und 2024 in Strategiepapieren zur Stärkung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie veröffentlicht. In diesen Papieren kann von einer Beschränkung auf einen Kern von zu erhaltenden Fähigkeiten indes nicht die Rede sein. Vielmehr handelt es sich um ein breites Spektrum, das Deutschland allein oder in europäischer Kooperation abdecken können soll.57 Rüstungsexporte dieser Schlüsseltechnologien seien ein Instrument zum Standortschutz. Durch sie stiegen die Stückzahlen, sänken die Kosten für die Bundesregierung, sie sicherten Arbeitsplätze und Technologieentwicklung.

Eine empirische Überprüfung der Frage, ob denn diese Fähigkeiten bevorzugt exportiert wurden, scheitert an der Datenlage. Die Bundesregierung zählt ja Genehmigungen, nicht tatsächliche Exporte, und die umfassenden militärischen Fähigkeiten zugeordneten Schlüsseltechnologien lassen sich nicht einfach in konkrete Produkte der deutschen Verteidigungsindustrie »übersetzen« oder in den für die Dokumentation der Exporte entscheidenden Militärgüterlisten erfassen. So kann das Diktum, dass Exporte zum Erhalt der Kernfähigkeiten wesentlich beigetragen hätten, nicht differenziert überprüft werden. Was sich sagen lässt, ist, dass unter den exportierten Hauptwaffensystemen gepanzerte Fahrzeuge und U-Boote, die beide als Schlüsseltechnologien gelten, in nicht unerheblicher Menge zu finden sind.

Förderung der europäischen Rüstungskooperation

Ein maßgebliches Ziel, das im deutschen politischen Diskurs mit Rüstungsexporten verbunden wurde, ist der Ausbau der verteidigungspolitischen Kooperation in Europa. Gerade unter dem Eindruck sinkender Verteidigungsbudgets hieß es in verschiedenen Koalitionsverträgen, die europäische Rüstungszusammenarbeit sei dafür zu nutzen, trotz Sparzwängen militärisch unverzichtbare Fähigkeiten aufrechtzuerhalten. Das Gelingen einer solchen Kooperation stehe und falle aber mit einer verlässlichen Rüstungsexportpraxis. Welche Dilemmata das mit sich bringen kann, wurde jenseits der Beteuerung, man wolle sich für die Harmonisierung der europäischen Rüstungsexportpolitik einsetzen, nicht näher thematisiert.58

Der Umgang diverser Bundesregierungen mit dem Eurofighter-Programm kann als gutes Beispiel dafür gelten, dass und wie das Ziel der europäischen Verteidigungskooperation in der Vergangenheit die deutsche Rüstungsexportpraxis geprägt hat. Der Eurofighter wird gemeinschaftlich von Großbritannien, Deutschland, Italien und Spanien hergestellt und ist aus Sicht Deutschlands ein Flaggschiff europäischer Verteidigungskooperation. Exportregelungen wurden hier auf Projektebene vereinbart: Die Importanfrage eines Drittstaates an einen Kooperationspartner wird zwar nach deutschem Recht und den hier geltenden Grundsätzen geprüft, kann aber nur verwehrt werden, wenn Berlin für finanzielle Kompensation oder Ersatzgeschäfte sorgt. Bereits 2006 hatte Saudi-Arabien mit Großbritannien eine Lieferung von 72 Eurofightern vereinbart. Die damalige Bundesregierung befürwortete den Export mit dem Argument, damit untermauere man die deutsche Verlässlichkeit im Konsortium, zudem würden durch die europäische Kooperation »technologische Kernkompetenzen und Arbeitsplätze gesichert«.59 2012 setzte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ungewöhnlich prominent und öffentlich für einen möglichen Verkauf von Eurofightern nach Indien ein.60 Und obwohl 2018 gegen Saudi-Arabien ein Exportstopp für deutsche Rüstungsgüter verhängt wurde, sind dem Land seitdem wiederholt Ersatzteile für europäische Gemeinschaftsprojekte wie den Eurofighter und den Tornado mit der Begründung geliefert worden, Deutschland komme damit europäischen Verpflichtungen nach.61

Aufschlussreich für die Bedeutung, die der europäischen Kooperation beigemessen wird, war auch die letzte Novellierung der Politischen Grundsätze im Jahr 2019. Die Große Koalition hatte eine solche Überarbeitung 2018 im Koalitionsvertrag vereinbart und darin auch das bereits seit 2018 geltende Moratorium für Exporte an Länder bekräftigt, die direkt am Jemenkrieg beteiligt waren.62 Inwieweit exportpolitische Zurückhaltung geboten sei oder diese die Wahrnehmung Deutschlands als verlässlicher Kooperationspartner beeinträchtige, war innerhalb der Koalition jedoch umstritten.63 Frankreich hatte Deutschland im Kontext des Exportstopps gegenüber Saudi-Arabien vorgeworfen, seine Rüstungsexportpolitik sei zunehmend unvorhersehbar; die langwierigen deutschen Prüfprozesse trübten überdies die wirtschaftlichen Aussichten von Rüstungsunternehmen, die gemeinschaftlich oder arbeitsteilig hergestellte Produkte vertrieben.64

Der restriktive Anspruch im Hinblick auf die vereidigungswirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa wurde aufgeweicht.

Vor diesem Hintergrund wurde der im Koalitionsvertrag formulierte restriktive Anspruch im Hinblick auf die vereidigungswirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa aufgeweicht. Bei staatlichen Rüstungskooperationen behält die Bundesregierung zwar auf dem Wege der Konsultation Möglichkeiten, auf Exportvorhaben einzuwirken, allerdings sollen die deutschen Grundsätze nur »so weit wie möglich« Anwendung finden. Bei industriellen Kooperationen wird ein Einspruchsrecht auch für Systeme geltend gemacht, deren Produktion von deutschen Zulieferungen abhängt; gleichzeitig wird ausdrücklich auf De-minimis-Regelungen verwiesen, die den Geltungsbereich der Einwendungen einschränken.65

Die besondere Bedeutung der europäischen Rüstungskooperation zeigte sich auch im Rahmen des deutsch-französischen Vertrages von Aachen, der 2019 geschlossen wurde. Hier hatten Berlin und Paris eine Intensivierung der Zusammenarbeit in der Rüstung und ein gemeinsames Vorgehen bei Rüstungsexporten verabredet.66 Im Oktober desselben Jahres vereinbarten die beiden Staaten ein Abkommen zur Ausfuhrkontrolle im Rüstungsbereich, dem sich 2021 Spanien anschloss. Im Kern sollen ein ständiges Gremium und enge Konsultationen unter den Partnern über Rüstungsexportentscheidungen Interessengegensätze transparent machen und überwinden helfen. Auch in diesem Rahmen wurden De-minimis-Regeln vereinbart. Liegt der Zulieferungsanteil einer Vertragspartei unter 20 Prozent, so muss die Exportgenehmigung unverzüglich erteilt werden, sofern nicht unmittelbare Interessen der nationalen Sicherheit dagegensprechen.67

Erfolgsvoraussetzungen und Wirksamkeit deutscher Rüstungsexportpolitik

Die Bestimmung von Erfolgsfaktoren und der Wirksamkeit von Rüstungsexporten als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik ist diffizil. Konzeptionell ist die Debatte zu den avisierten Zielen und den dahinterliegenden Wirkmechanismen zumindest in der öffentlich nachvollziehbaren Debatte relativ unterentwickelt. In der Praxis lassen sich die Effekte von Rüstungsexporten oder dem deutschen Anteil daran schwer von anderen Kontextfaktoren isolieren, die das Verhalten von Drittstaaten, die Prosperität von Unternehmen oder die Stabilität von Nachbarregionen beeinflussen. Empirisch erschweren zudem die strenge Geheimhaltung und eine lückenhafte Datenlage die Überprüfung bisheriger deutscher Politik in diesem Feld.

Aus der Forschungsliteratur lassen sich dennoch zwei Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Einsatz von Rüstungsexporten herausfiltern: Machtasymmetrie und Berechenbarkeit.

Gegenüber Staaten, die keine festen Allianzpartner sind, eröffnet das asymmetrische Abhängigkeitsverhältnis zwischen Geber und Empfänger theoretisch Möglichkeiten der strukturellen Einflussnahme. Weil für die Empfängerländer mit der Akquise westlicher Waffen technologischer Fortschritt, militärische Wirkmacht und politisches Prestige verbunden seien, ebneten Waffenverkäufe den Geberländern im Gegenzug Zugang zu politischen und militärischen Eliten im Bestimmungsland: durch politisch vorbereitete Verkäufe, enge Kontakte zwischen internationalen und heimischen Industrievertretern sowie durch militärische Missionen für das Training am gelieferten Gerät. Das diene der Vertrauensbildung und damit einer diffusen Reziprozität.68 Erfolgreiche Einflussnahme basiert demnach zum einen auf dem Machtgefälle zwischen Empfänger und Exporteur, zum anderen auf der Verbindlichkeit und Vielschichtigkeit der Beziehung. Kritischer ist die Forschung im Hinblick auf die Frage, ob und unter welchen Bedingungen exportierende Staaten die Ausfuhr oder den Exportstopp von Rüstungsgütern mit konkreten politischen Forderungen an den Empfängerstaat verbinden können. Zwar wird diese Flexibilität gepriesen, in der Praxis jedoch bislang kaum angewendet, auch nicht von den USA, deren Rüstungsgüter für die Empfängerländer häufig einen viel höheren Stellenwert haben als die in Deutschland oder mit deutscher Beteiligung produzierten.69 Welch enorme Wirkung der Entzug von Rüstungsexporten und Ersatzteilen entfalten kann, zeigte sich zuletzt im Verhältnis zwischen der Trump-Administration und der Ukraine. Letztere sah sich gezwungen, dem Angebot einer Waffenruhe zuzustimmen, nachdem Washington ihr die Lieferung militärischer Hilfe, die Nutzung von Daten und die Wartung von bereits gelieferten Militärgütern zeitweise versagt hatte.70

Geht es um die Stabilisierung von Nachbarregionen, die durch transnationale Sicherheitsherausforderungen gekennzeichnet sind, erscheint es ebenfalls plausibel, anzunehmen, dass Machtasymmetrie zwischen Geber und Empfänger von Exporten eine wichtige Erfolgsvoraussetzung ist. Denn nicht immer war das gelieferte militärische Gerät direkt zur Bearbeitung der Sicherheitsprobleme geeignet; vielmehr erhoffte man sich als Gegenleistung Rücksichtnahme auf deutsche und europäische Interessen. Die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte steigen, wenn die Abhängigkeit des Empfängerlandes besonders ausgeprägt ist. Im Hinblick auf die Voraussetzungen für den Erfolg der deutschen Ertüchtigungsinitiativen in Kontexten fragiler Staatlichkeit hebt die Literatur vor allem den Mangel an politischer Zielsetzung und Steuerung hervor.71

Für die erhofften positiven Effekte einer Stützung der heimischen und europäischen Industrie spielt Berechenbarkeit, verbunden mit Langfristigkeit, eine entscheidende Rolle. Investitionen in Produktionskapazitäten müssen sich auf lange Sicht rechnen; dasselbe gilt für die mit komplizierten Abstimmungsprozessen verbundene Rüstungszusammenarbeit. Mittels Ausfuhren sollen daher im Wesentlichen Auslastungsschwankungen ausgeglichen und die europäische Verteidigungskooperation befördert werden.72

Ob Rüstungsexporte in Drittländer tatsächlich dazu geeignet sind, ist in der Forschung umstritten.73 Die meisten Rüstungskooperationsprojekte geht Deutschland jedenfalls mit Partnerländern wie Frankreich, Italien und Spanien ein, die ihrerseits eine weniger restriktive Rüstungsexportpolitik betreiben und sie auch für Gemeinschaftsprodukte anstreben. Das Gelingen der Kooperation sei daher auf gemeinsamen Export angewiesen.74 Die Verteidigungsindustrie aber hat stets argumentiert, dass deutsche Unternehmen nur dann in europäischen Zusammenschlüssen berücksichtigt würden, wenn sich ihre internationalen Partner darauf verlassen könnten, dass deutsche Komponenten oder Ersatzteile nicht aufgrund einer ablehnenden Entscheidung über den Export von Gütern fehlen.75

Und wie steht es um die Wirksamkeit mit Blick auf die erhofften Effekte?

Der bedeutsamste Markt für deutsche Unternehmen ist nach wie vor das Inland.

Zweifelsohne haben die zahlreichen Exporte in Drittstaaten dazu beigetragen, deutschen Unternehmen Erlöse zu sichern. Aber wie wichtig sie für den Erhalt der Industrie oder die Auslastung der Produktion im Verhältnis zu Einkäufen der Bundeswehr oder der von Allianzpartnern sind, lässt sich schwer beurteilen. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage hat die Bundesregierung jüngst eingestanden, dass sie selbst keine Kenntnis hat, welche Rüstungsunternehmen und Projekte in ihrer Quantität und Qualität vom Export abhängig sind, und solche Daten auch gar nicht erhebt.76 In einer 2015 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Auftrag gegebenen Studie zur strukturellen Lage der Verteidigungsindustrie wird auf Basis der Rüstungsexportberichte, der Bestellungen der Bundeswehr und einer eigens eingerichteten Datenbank allerdings der Schluss gezogen, dass der bedeutsamste Markt für deutsche Unternehmen nach wie vor das Inland ist. An ausländischen Märkten übertrumpfen die der europäischen und der Nato gleichgestellten Länder die der Drittstaaten.77

Die Frage, inwieweit Rüstungsexporte in Drittstaaten dem Ausbau der europäischen Verteidigungskooperation zuträglich waren und sind, lässt sich ebenfalls kaum beantworten. Absatz, Kunden und Außenhandelsvolumen werden bei Verteidigungsgütern nicht statistisch erfasst und lassen sich nur näherungsweise aus den erteilten Rüstungsexportgenehmigungen ableiten. Eine 2015 von SIPRI durchgeführte Untersuchung zur Bedeutung von Exporten aus Kooperationsprogrammen für die Umsätze der europäischen Industrie kommt zu dem Ergebnis, dass die bis dato verfügbaren Daten keine belastbaren Aussagen erlauben. Legt man die 2012 vorliegenden SIPRI-Daten zugrunde, sind für große Kooperationsprojekte die ursprünglichen europäischen Projektpartner bedeutsamer als die Drittstaatenexporte.78 Für die Dekade, in der Drittstaatenexporte enorm zugelegt haben, liegen keine Berechnungen vor.

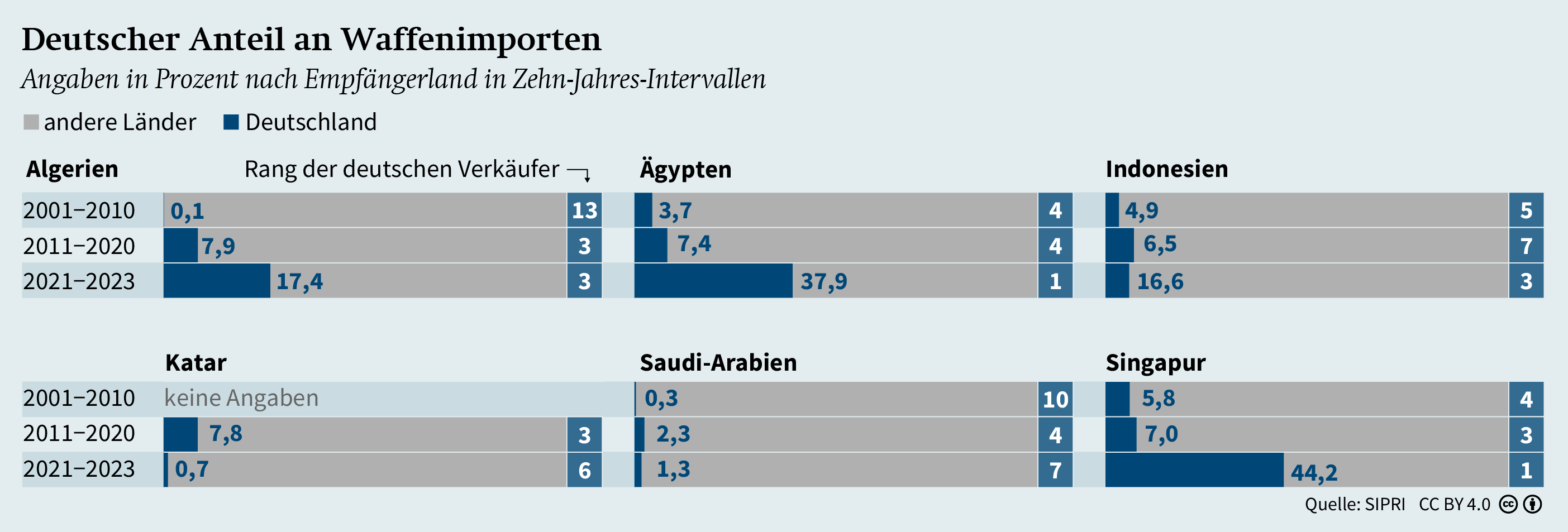

An der Tragfähigkeit einer Rüstungsexportpolitik, die auf Stabilität durch Stärkung autoritärer staatlicher Akteure setzt, haben zahlreiche Beobachter große Zweifel geäußert. Mit Blick auf zentrale Abnehmer deutscher Rüstungsexporte wie Ägypten und Saudi-Arabien ist im Gegenteil deren destabilisierende Rolle in der Region hervorgehoben worden. In unmittelbarer Folge des Anstiegs deutscher Rüstungsexporte oder teilweise zeitgleich damit sei eine zunehmende Militarisierung der vermeintlichen Stabilitätsanker zu beobachten gewesen.79 Richtig ist, dass hierzulande diese Exporte als sehr bedeutsam wahrgenommen wurden. Aus dem Blickwinkel der Empfängerländer kann davon aber nicht die Rede sein – laut SIPRI-Daten blieb Deutschlands Marktanteil an der Rüstung wichtiger Drittländer, deren Außenpolitik man stabilisieren wollte, bescheiden. Dies gilt beispielsweise für Ägypten, Algerien, Indonesien, Katar, Saudi-Arabien oder Singapur.80 Eine wie auch immer gelagerte Machtasymmetrie ließ sich daher gar nicht ausspielen (siehe Grafik 2).

Analysiert man das bisherige Vorgehen der verschiedenen Bundesregierungen mit Blick auf die Begründung und Praxis von Rüstungsexporten in Drittstaaten kommt man im Kern zu vier Ergebnissen.

Erstens können in den Begründungen vier Ziele identifiziert werden, die zahlreiche Bundesregierungen und Befürworter von Rüstungsexporten wiederholt angeführt haben: Einflussnahme, Stabilitätsexport, Schutz der heimischen Rüstungsindustrie sowie Förderung der europäischen Verteidigungskooperation. Diese Ziele sind sehr allgemein formuliert und schließen sich gegenseitig nicht aus. Aufgrund ihrer generischen Natur bleibt bei diesen Begründungsmustern an wesentlicher Stelle unklar, wie Rüstungsexporte zu den beschriebenen Zielen beitragen sollen.

Zweitens spiegeln Begründung und Praxis deutscher Rüstungsexporte überwiegend geographische wie funktionale Prioritäten deutscher Sicherheitspolitik wider. Ein Großteil der Exporte floss in den vergangenen zwanzig Jahren in den Nahen und Mittleren Osten, und es gab Abgaben durch die Bundeswehr an Länder mit fragilen staatlichen Strukturen. Angesichts begrenzter eigener Interventionskapazitäten auf Seiten Deutschlands und seiner Verbündeten sollten ertüchtigte Partner sicherheitspolitische Herausforderungen selbst bewältigen.

Drittens herrscht in der Forschungsliteratur überwiegend Skepsis, ob Deutschland diese – wenn auch vagen – selbstgesteckten Ziele mit Rüstungsexporten an Drittstaaten bislang erreicht hat. Diese Skepsis gründet unter anderem in der Beobachtung, dass häufig die Voraussetzungen für einen solchen Erfolg nicht gegeben waren.

Viertens lässt sich konstatieren, dass der Bundesregierung oftmals selbst die Werkzeuge fehlen, um den Nutzen von Rüstungsexporten beurteilen zu können: Über Einzelfälle hinausreichende Daten zu den systematischen Effekten von Rüstungsexporten und dem Kontroll- und Förderungsinstrumentarium liegen nicht vor.

Auswirkungen der Zeitenwende: Rüstungsexportpolitik unter neuen Vorzeichen

Rüstungsexportpolitik ist, das hat die vorherige Diskussion gezeigt, Ausdruck der regionalen und funktionalen Prioritäten deutscher Sicherheitspolitik. Diese haben sich infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stark verändert. In der Nationalen Sicherheitsstrategie hat die Bundesregierung zentrale sicherheitspolitische Herausforderungen neu priorisiert. Im Zentrum steht nicht mehr die Stabilisierung von Regionen fragiler Staatlichkeit. Vielmehr sieht die Bundesregierung die Stabilität der internationalen Ordnung nun grundsätzlich durch die revisionistische Politik Russlands und Chinas bedroht. Deutschlands Sicherheitspolitik müsse sich demnach auf eine multipolare Welt einstellen, in der »verschiedene Länder und Regierungsmodelle um Macht und Einfluss« konkurrieren.81 Eine kommende Bundesregierung muss zudem einbeziehen, dass die USA unter Präsident Donald Trump die grundlegenden Vorzeichen und Planungsannahmen deutscher Verteidigungspolitik fundamental in Frage stellen. Vor diesem Hintergrund ist von Beobachtern wie Politikern gefordert worden, Europas Abhängigkeit von den USA ab- und die innereuropäische Kooperation auszubauen.82

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser geänderten sicherheitspolitischen Ausgangslage für den Umgang mit Rüstungsexporten als Instrument der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik? Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das wohl nur tentativ beantworten; an dieser Stelle geht es daher um Anregungen dafür, welche Fragestellungen mit den Veränderungen verbunden sind.

Stabilität unter den Bedingungen heraufziehender Multipolarität

Im Lichte von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine geht die Mehrheit aller Drittstaatenexporte nach Kyjiw. Hatte man die militärische Auseinandersetzung zwischen Russland, den von Moskau gesteuerten Separatisten und der Ukraine von 2014 bis 2022 eher als Konflikt in einem »Spannungsgebiet« gewertet83 und folglich keine militärischen Exporte in die Ukraine genehmigt, markiert das Jahr 2022 einen Umschwung. Seither erzielen Ausfuhren von Kriegswaffen und Rüstungsgütern in das angegriffene Land unter den deutschen Drittstaatenexporten die höchsten Genehmigungswerte.84 Die Bundesregierung argumentiert, dass die Lieferungen in die Ukraine dazu dienen, deren militärische Fähigkeiten im Abwehrkampf gegen Russland zu stärken. Auch angesichts des Drucks aus Washington, den Krieg schnell und im Zweifel nicht zugunsten der Ukraine zu beenden, haben Deutschland und europäische Partner Kyjiw weitere militärische Hilfen zugesagt, um eine Niederlage der Ukraine zu verhindern und das Land in eine günstige militärische Ausgangsposition für mögliche Verhandlungen mit Russland zu bringen. Die Aussicht, dass die Ukraine dank westlicher Militärhilfe den Krieg nicht verliert und eine zukünftige Vollinvasion für Moskau sehr kostspielig wird, gilt als Grundvoraussetzung langfristiger Stabilität und Sicherheit in Europa.85

Offen ist bislang, ob aus Sicht der Bundesregierung die Ukraine ein Sonderfall ist oder ob und in welcher Weise das Beispiel Schule machen soll. Einiges spricht dafür, dass die Bundesregierung Rüstungsexporte nicht nur im engeren Sinne zur Selbstverteidigung, sondern auch zur Abschreckung einsetzen will.

Nach Maßgabe der bisher geltenden Politischen Grundsätze sind Rüstungsexporte dann ein legitimes Instrument der Stabilitätsförderung, wenn ein Selbstverteidigungsfall nach Artikel 51 der VN-Charta vorliegt.86 In der Nationalen Sicherheitsstrategie heißt es hier weitergehend, dass »geostrategische Herausforderungen« sowie »die Unterstützung von Partnern, die unmittelbaren Bedrohungen ausgesetzt sind«, berücksichtigt werden sollen.87 Den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vorgelegten Eckpunkten zum Rüstungsexportkontrollgesetz zufolge soll darin »ausdrücklich die Möglichkeit festgeschrieben« werden, Länder zu unterstützen, »bei denen ein Ausbruch eines Konfliktes konkret zu befürchten ist«.88

Wenn sich die Bundesregierung bei künftigen Exportentscheidungen an diesen Ausführungen orientiert, dann könnte dies auf einen Paradigmenwechsel hindeuten. Bisher sollten Waffenlieferungen in Spannungsgebiete unterbleiben; Rüstungsexporte waren explizit nicht dazu gedacht, die Abschreckungsfähigkeit einzelner, potentiell bedrohter Staaten zu verbessern. Wenn Rüstungsexporte in Zukunft im Sinne der Abschreckungsfähigkeit Stabilität befördern sollen, ist zu klären, was einen potentiellen Selbstverteidigungsfall von Spannungsgebieten unterscheidet, in denen Deutschland Zurückhaltung übt. Ohne eine solche Differenzierung wäre der Ansatz mit einer restriktiven Exportpolitik nur schwer vereinbar.

Weitere Fragen stellen sich mit Blick auf die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten, damit eine in diesem Sinne ausgeübte Rüstungsexportpolitik zum Erfolg führt. Dies betrifft vor allem die Auswahl, welche Partner Deutschland unter den gegebenen geopolitischen Bedingungen stärken möchte. Das Abschreckungspotential von Rüstungsverkäufen hängt wesentlich mit der Berechenbarkeit der Lieferungen und der Stabilität der bilateralen Beziehungen zusammen. Empfänger von Exporten müssen sich auf Deutschland auch im Konfliktfall verlassen können. Dies ist nicht nur für die ursprüngliche Lieferung bedeutsam, sondern im Kriegsfall vor allem für die Versorgung mit Ersatzteilen, wie der Krieg in der Ukraine gezeigt hat. Umgekehrt muss Deutschland sicher sein, dass es mit den Partnerstaaten auch im militärischen Konfliktfall wichtige Interessen teilt und zu auch langfristiger Unterstützung bereit ist.

Bislang gab es unter diversen Bundesregierungen mit Blick auf eine Festlegung, welche Drittstaaten als dauerhafte Partner gelten können, Widerstand. Derartige »weiße Listen« würden die Exportpolitik sicherlich in ihrer Flexibilität einschränken. Gleichwohl könnte ein solcher Schritt auch als Signal im Sinne der Abschreckungspolitik dienen und Deutschland sich damit als verlässlicher Partner etablieren.

Einflussnahme unter neuen geopolitischen Bedingungen

War Einflussnahme bislang eher ein randständiges Motiv in der Debatte, änderte sich dies im Zuge des russischen Krieges gegen die Ukraine. In der Nationalen Sicherheitsstrategie heißt es, bei der Rüstungsexportpolitik sei »die geostrategische Lage« zu berücksichtigen.89 Unter der Bedingung globaler strategischer Rivalität kommt Exporten aus der Sicht einiger Minister eine besondere Bindungswirkung zu. Die Unterstützung von Staaten in ihrem Sicherheitsbedürfnis biete sich dazu an, strategische Partnerschaften auch mit Ländern zu befördern. deren Werteorientierung oder menschenrechtliche Situation nicht gänzlich mit deutschen Vorstellungen kompatibel sei. Waffenlieferungen könnten den Einfluss konkurrierender Großmächte wie Russland und China beschränken helfen oder dazu beitragen, Abhängigkeiten von insbesondere russischen Rüstungsimporten abzubauen.90

In einer Welt strategischer Rivalität sind Rüstungsexporte Instrument der Gleichgewichtspolitik.

Dabei scheint das Ziel grob zu lauten, das globale Machtgleichgewicht zugunsten derjenigen Staaten zu verschieben, die sich für den Erhalt der von Deutschland unterstützten regelbasierten internationalen Ordnung einsetzen. Rüstungsexporte sind nach diesem im Werden begriffenen Verständnis Mittel der Einflussnahme und Instrumente der Gleichgewichtspolitik. In diesem Sinne hat zuletzt Verteidigungsminister Boris Pistorius Rüstungsexporte nach Indien und Indonesien beworben. Deutschland habe nicht nur ein langfristiges Interesse daran, dass Indien sich aus der Abhängigkeit von russischem Militärgerät löst. Auch mit Blick auf China und die Sicherheitsbedenken regionaler Staaten argumentierte er: »Wenn wir ernsthaft über De-risking und nicht De-coupling nachdenken und darüber, ein ernsthafter und verlässlicher Partner in der Region zu werden, dann müssen wir zumindest bereit sein zu diskutieren, wie wir unsere Partner in der Region unterstützen können, auch in Verteidigungsfragen.«91

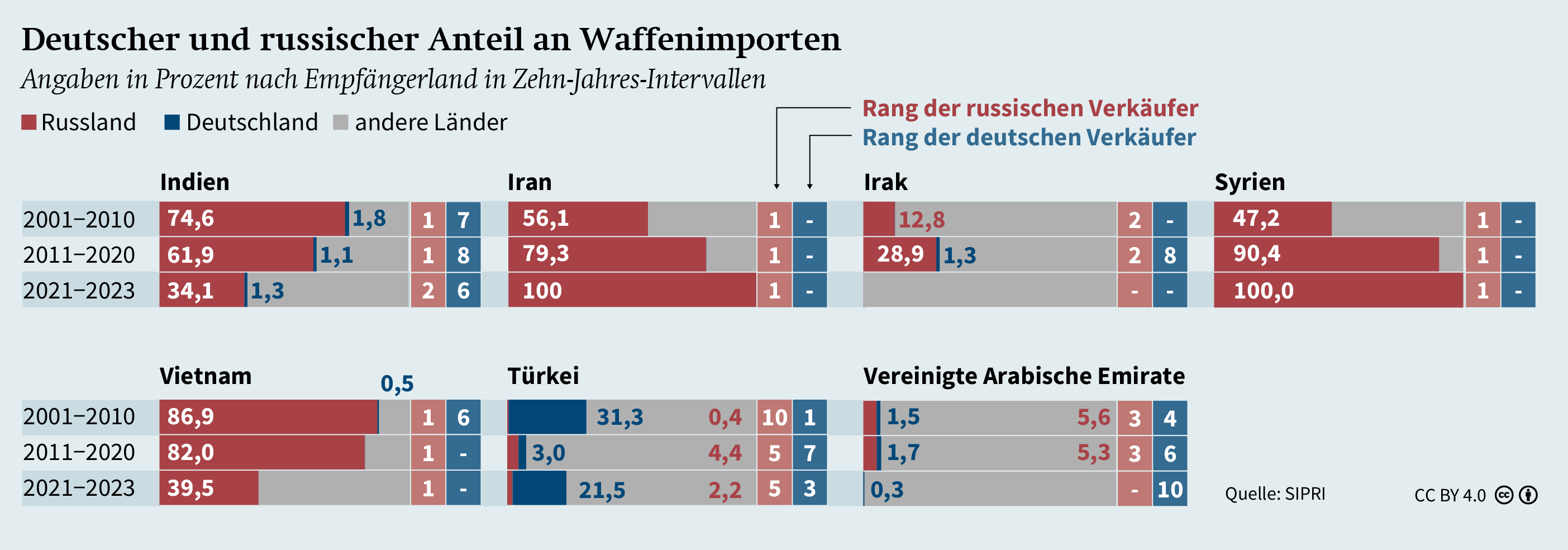

Noch ist offen, ob die Bundesregierung eine solche Politik der Einflussnahme durch Rüstungskooperation punktuell – im Lichte von Exportanfragen – oder systematisch verfolgen will. Aktuell richtet man den Fokus vor allem auf Indien, das seit längerer Zeit versucht, seine Waffeneinkäufe zu diversifizieren. Indien zählt zu den größten Rüstungsimporteuren weltweit und ist in hohem Maße von russischen Systemen abhängig.92 Zwar unterhalten alle indischen Teilstreitkräfte auch Systeme westlicher Nationen, aber 65 Prozent aller Waffeneinkäufe wurden in den letzten beiden Jahrzehnten in Russland getätigt. Auch ist Indien wichtige Joint Ventures mit Moskau eingegangen.93 Unter dem Eindruck russischer Lieferschwierigkeiten infolge des Ukrainekrieges hat Indien diverse Lieferverträge mit Russland aufgekündigt.94

Die Bundesregierung hat die Exportbemühung öffentlichkeitswirksam unterstützt. Im Juni 2023 unterzeichnete das deutsche Unternehmen Thyssenkrupp Marine Systems im Beisein des Verteidigungsministers eine Absichtserklärung zum Bau von sechs U-Booten mit einer indischen Werft. Sollte die Beauftragung durch die indische Seite erfolgen, wäre das deutsche Unternehmen für Konstruktion und Design der U-Boote sowie für beratende Tätigkeiten verantwortlich, die indische Werft für Bau und Ablieferung.95 Zusätzlich vertiefte man die praktische Sicherheitskooperation. Im August 2024, übte die deutsche Luftwaffe erstmals mit Indien in einem gemeinsamen Manöver. Auch die Marinestreitkräfte beider Länder führten eine gemeinsame Übung durch, außerdem wurde die Kooperation im Cyberbereich intensiviert.96 Im Vorfeld der deutsch-indischen Regierungskonsultationen hat die Bundesregierung ein Grundsatzpapier zur Neuausrichtung der bilateralen Beziehungen verabschiedet. In diesem »Fokus auf Indien«-Papier werden Rüstungsexporte und die Bereitschaft zum verlässlichen Ausbau der Rüstungskooperation erstmals explizit als Instrument der Einflussnahme beschrieben und in den größeren Kontext deutscher Sicherheitspolitik eingebettet.97

Wieder stellt sich die Frage nach den Erfolgsvoraussetzungen. Wenn Einflussnahme wesentlich auf Machtasymmetrie basiert, so sind in einem ersten Schritt solche Länder in den Blick zu nehmen, in denen heute Russland und China den Markt beherrschen. Hier müssten sich die für die deutsche Rüstungsexportpolitik Verantwortlichen fragen, was sie diesen Ländern anbieten können und wollen.

Deutschlands Rolle auf dem internationalen Rüstungsmarkt

Russlands Anteil an globalen Rüstungstransfers sinkt seit 2016 und ist in den Jahren 2019 bis 2023 regelrecht eingebrochen, um 53 Prozent. Laut SIPRI hat mittlerweile Frankreich mit einem Zuwachs von 47 Prozent Russland als weltweit zweitgrößten Exporteur abgelöst.98 Die Rückgänge russischer Exporte lassen sich nicht nur auf den gestiegenen russischen Eigenbedarf zurückführen, sondern auch auf die Durchsetzung amerikanischer Sekundärsanktionen. Zudem haben viele russische Waffensysteme im Ukrainekrieg nicht immer überzeugt, und dieser Reputationsverlust schlägt sich auch im Käuferverhalten nieder.99