Die Debatte in der Europäischen Union (EU) über die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen geht in eine neue Runde. Insbesondere Deutschland sucht unter dem Eindruck der teils schwierigen Entscheidungsfindung in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie unter der Perspektive künftiger Erweiterungen eine Koalition für mehr Mehrheitsentscheidungen. Unterbeleuchtet ist in der Debatte, wie und mit welchem Ergebnis Mehrheitsentscheidungen in der Praxis genutzt werden. Eine Analyse der im neuen EU Council Monitor der SWP aufbereiteten öffentlichen Abstimmungen im Rat seit 2010 zeigt: Die EU-Mitgliedstaaten streben in der Regel auch bei Mehrheitsentscheidungen einen Konsens an. Größere Gruppen von Mitgliedstaaten werden so gut wie nie überstimmt. Zunehmend ragen aber mit Ungarn und Polen zwei Staaten heraus, die – auf einem etwas niedrigeren Niveau als Großbritannien vor dem Brexit – häufiger überstimmt werden als andere. Ein Ausweg aus dem Dilemma zwischen Handlungsfähigkeit der EU und dem Schutz legitimer nationaler Interessen könnte ein gut ausbalanciertes Souveränitätssicherheitsnetz sein.

Die Diskussion über die Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen in der EU ist nicht neu. Mit jeder Vertragsänderung wurde bisher in weiteren Politikbereichen das Entscheidungsverfahren umgestellt, das heißt von Einstimmigkeit im Rat auf Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit (Qualified Majority Voting, QMV). Dies betraf ebenfalls Politikfelder, die für die nationale Souveränität der Mitgliedstaaten wichtig sind, etwa die Justiz- und Innenpolitik. Seit dem Vertrag von Lissabon aber ist der Großteil der EU-Staaten nicht bereit, weitere Vertragsänderungen vorzunehmen. Dennoch gab es immer wieder Initiativen, die Passerelle- oder ›Brückenklauseln‹ zu nutzen. Dadurch könnte man ohne Vertragsänderungen zu anderen Entscheidungsverfahren übergehen: von Einstimmigkeit zur qualifizierten Mehrheit oder von Sonderverfahren zum ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, wodurch das Europäische Parlament Mitentscheidungsrechte bekäme (siehe hierzu SWP-Aktuell 60/2022). Bisher liefen aber auch diese Initiativen ins Leere.

Neue Dynamik in alter Debatte

2023/24 hat die Debatte über die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen sowohl in der kurz- bis mittelfristigen als auch in der langfristigen Perspektive an Dynamik gewonnen. In der kurz- bis mittelfristigen Perspektive steht die Außen- und Sicherheitspolitik im Vordergrund. Hierzu hat sich 2023 die ›Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der EU‹ konstituiert, der neben Mitinitiator Deutschland inzwischen zehn weitere EU-Staaten angehören. Dass die Außen- und Sicherheitspolitik im Fokus steht, liegt nicht nur an der geostrategischen Herausforderung für die EU durch den russischen Krieg gegen die Ukraine. Eine Rolle spielt ebenso die (heftig kritisierte) zunehmende Nutzung von ›taktischen Vetos‹ in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) mit dem Ziel, Zugeständnisse in Politikfeldern zu erzwingen, die nicht originär mit der Entscheidungsgrundlage zu tun haben.

Die Freundesgruppe zielt bewusst auf eine Politik der kleinen Schritte ab – so sollen nur in Teilbereichen der GASP Entscheidungen per qualifizierter Mehrheit eingeführt werden, ohne Vertragsänderungen und unter Anwendung der Passerelle-Klausel. Anbieten würden sich hierfür Beschlüsse zu zivilen Operationen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), Sanktionsbeschlüsse oder Stellungnahmen zu Menschenrechtsfragen. Die Mitglieder der Freundesgruppe streben ausdrücklich keine Vertragsänderungen an, sie wollen keine Vorentscheidungen in Bezug auf QMV in anderen Bereichen treffen und sich zudem selbst verpflichten, in Zukunft stärker die ›konstruktive Enthaltung‹ in der GASP zu nutzen. Gleichwohl gilt auch bei Anwendung der Passerelle-Klausel: Am Ende müssen alle EU-Mitgliedstaaten im Europäischen Rat dem Wechsel zu Mehrheitsentscheidungen zustimmen und dies auf nationaler Ebene ratifizieren – in vielen Staaten einschließlich Deutschlands mit parlamentarischen Verfahren. Auch der sehr fokussierte Ansatz der Freundesgruppe müsste also alle 27 EU-Staaten überzeugen, den Weg über die Passerelle-Klausel mitzugehen.

Die langfristige Perspektive steht im Zeichen der EU-Reform, die wiederum mit der nächsten Erweiterung zusammenhängt. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die EU der Ukraine, der Republik Moldau und Georgien eine Beitrittsperspektive eröffnet und im Dezember 2023 beschlossen, mit den ersten beiden Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Außerdem wurden die Beitrittsprozesse mit den Staaten des Westbalkans (bei fortbestehenden bilateralen Blockaden) wiederbelebt. Die Perspektive einer EU mit 30 oder mehr äußerst unterschiedlichen Mitgliedern ist damit zurückgekehrt – und mit ihr die Debatte über die notwendige Reform der EU.

Angesichts dieser möglichen Entwicklung forderte Bundeskanzler Olaf Scholz im August 2022 in seiner Prager Rede, ›schrittweise‹ zu mehr Mehrheitsentscheidungen überzugehen, etwa in der Außen- oder in der Steuerpolitik. Im September 2023 legte eine deutsch-französische Expertengruppe Vorschläge für die Reform und die Erweiterung der EU vor, die unter anderem einen Übergang zu QMV bei allen Politikbeschlüssen der EU vorsehen. Im Dezember vereinbarten die EU-27 (unter kurzfristiger Abwesenheit des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán) nicht nur, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau zu beginnen, sondern auch, dass die EU in der kommenden Legislaturperiode reformiert werden müsse, um ihre Aufnahmebereitschaft und Handlungsfähigkeit zu stärken. Wie diese Reformen aussehen sollen und ob mehr Mehrheitsentscheidungen dazugehören, wurde vom Europäischen Rat explizit nicht vereinbart. In einer separaten Initiative haben Deutschland und Slowenien zudem die Idee eingebracht, bei technischen Entscheidungen zur Erweiterung QMV einzuführen – allerdings nicht bei großen politischen Entscheidungen wie derjenigen, welche Länder schließlich aufgenommen werden. Ziel ist, Erweiterungsprozesse allgemein zu beschleunigen.

Zurzeit ist noch offen, ob und in welcher Form eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen Eingang findet in ein Paket zur Reform der EU. Sicher ist nur, dass der Reform- und der Erweiterungsprozess parallel verhandelt werden sollen und beides sehr langfristige Prozesse mit der Perspektive 2030+ sind. Sowohl für die Erweiterung als auch die Reform – sei es über Vertragsänderungen, Beitrittsverträge oder Instrumente wie die Passerelle-Klausel – gilt: Keine konstitutionellen Entscheidungen ohne Einstimmigkeit, auch nicht der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen.

Zwischen Handlungsfähigkeit der EU und nationaler Souveränität

Dass sich alle EU-Mitgliedstaaten für mehr Mehrheitsentscheidungen aussprechen, scheint aktuell in weiter Ferne. Vielmehr lassen sich hier drei Gruppen von EU-Staaten unterscheiden. Im Kern geht es in der Debatte um die Frage, wie die Balance zwischen Handlungsfähigkeit der EU einerseits und nationaler Souveränität andererseits gewahrt werden kann; aber auch die Angst vor der Dominanz großer Mitgliedstaaten spielt eine Rolle.

Zur ersten Gruppe, den Befürwortern der Ausdehnung von QMV, gehören neben Deutschland etwa Belgien und Spanien, bezüglich der GASP ebenso Finnland und Slowenien. Sie betonen, dass durch mehr Mehrheitsentscheidungen die Handlungsfähigkeit der EU gestärkt würde. Allerdings sei es nicht Ziel, regelmäßig Gruppen von Mitgliedstaaten zu überstimmen – was in der Praxis, wie unten aufgezeigt, bisher auch selten der Fall ist –, sondern die Verhandlungssituation so zu verändern, dass sie von Beginn an auf Kompromisssuche ausgerichtet ist. Ferner solle damit die Einflussnahme externer Akteure wie Russland oder China über einzelne Vetospieler in der EU verhindert werden.

Eine zweite Gruppe insbesondere kleiner und mittelgroßer EU-Staaten lehnt weitere Mehrheitsentscheidungen nicht prinzipiell ab, hat aber zwei sehr konkrete Befürchtungen: Auf der einen Seite hat jeder EU-Staat in sensiblen Bereichen wie der Außen- und Sicherheitspolitik zentrale nationale Interessen, in denen er auf keinen Fall EU-Beschlüsse gegen seinen Willen sehen will. Hierzu gehört etwa die Russland-Politik für die baltischen Staaten oder die Türkei-Politik für Griechenland und Zypern. Auf der anderen Seite befürchten gerade kleinere und mittelgroße Staaten, dass die großen, namentlich Deutschland und Frankreich, die Beschlussfassung dominieren würden. Da sich die qualifizierte Mehrheit entlang der Bevölkerungsgröße berechnet, brauchen Deutschland (18,7 Prozent) und Frankreich (15,1 Prozent) nur wenige Partner, um die Blockademinderheit von mindestens 35 Prozent der repräsentierten EU-Bevölkerung zu erreichen, wobei mindestens vier Staaten insgesamt notwendig sind. Staaten wie Estland (0,3 Prozent), Irland (1,15 Prozent) oder Tschechien (2,4 Prozent) benötigen entweder große Staaten als Partner oder viele kleinere. Bei Einstimmigkeit hingegen hat jede einzelne nationale Regierung (rechtlich betrachtet) das gleiche Stimmengewicht.

Zuletzt gibt es mit Ungarn mindestens einen EU-Staat, der Mehrheitsentscheidungen grundsätzlich kritisch sieht und eine Rückkehr zu mehr Intergouvernementalität und Einstimmigkeit fordert. Dies gilt besonders für die EU-Migrations- und ‑Asylpolitik – die Mehrheitsbeschlüsse von 2015/16 zur EU-Flüchtlingsverteilung sieht Ungarn als Verletzung seiner nationalen Souveränität an. Die zurzeit verhandelte Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS), bei der die Positionierung des Rates ebenfalls nur mit Mehrheitsentscheidungen verabschiedet werden konnte, lehnt die ungarische Regierung strikt ab. Gemeinsam mit Polens damaligem Ministerpräsidenten Morawiecki hat Ungarns Ministerpräsident Orbán mehrfach versucht, die GEAS-Reform auf die Ebene des Europäischen Rates und damit zur Einstimmigkeit zu holen. Die anderen Mitgliedstaaten erteilten dem jedoch eine Absage. In der Folge haben Ungarn und Polen mehrere Monate lang Schlussfolgerungen des Europäischen Rates zur Migrationspolitik blockiert, die dann – ohne Zustimmung der beiden Länder – im Namen des Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel veröffentlicht wurden. Die neue polnische Regierung hat zwar von dieser Fundamentalopposition Abstand genommen, ist aber dennoch dagegen, Mehrheitsentscheidungen auszuweiten.

Hoher Konsens auch bei QMV

Um diese festgefahrenen Positionen zu überwinden und die Debatte voranzubringen, lohnt sich ein Blick auf die Praxis: Wie und mit welchem Ergebnis werden Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit genutzt? Hierzu hat die SWP im EU Council Monitor das Abstimmungsverhalten der nationalen Regierungen in über 1.300 öffentlichen Abstimmungen im Rat erfasst, und zwar seit Inkrafttreten des Lissabonner Vertrages bis September 2023.

In diesen Abstimmungen zeigt sich eine erstaunlich hohe Konsensrate unter den Mitgliedstaaten – im Durchschnitt erzielten diese bei knapp 83 Prozent der Abstimmungen einen Konsens, obwohl Mehrheitsbeschlüsse möglich gewesen wären. Die Konsensrate umfasst diejenigen Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit, in denen es keine Gegenstimmen gab, potenziell aber Enthaltungen. Über die Zeit ist die Konsensrate bemerkenswert stabil. Bis zum Brexit lag sie bei 82 Prozent, seit dem Brexit sogar bei 85 Prozent. Betrachtet man nur die Abstimmungen, in denen alle Staaten zugestimmt haben, es also auch keine Enthaltungen gab, liegt der Wert für den gesamten erfassten Zeitraum noch bei 64 Prozent.

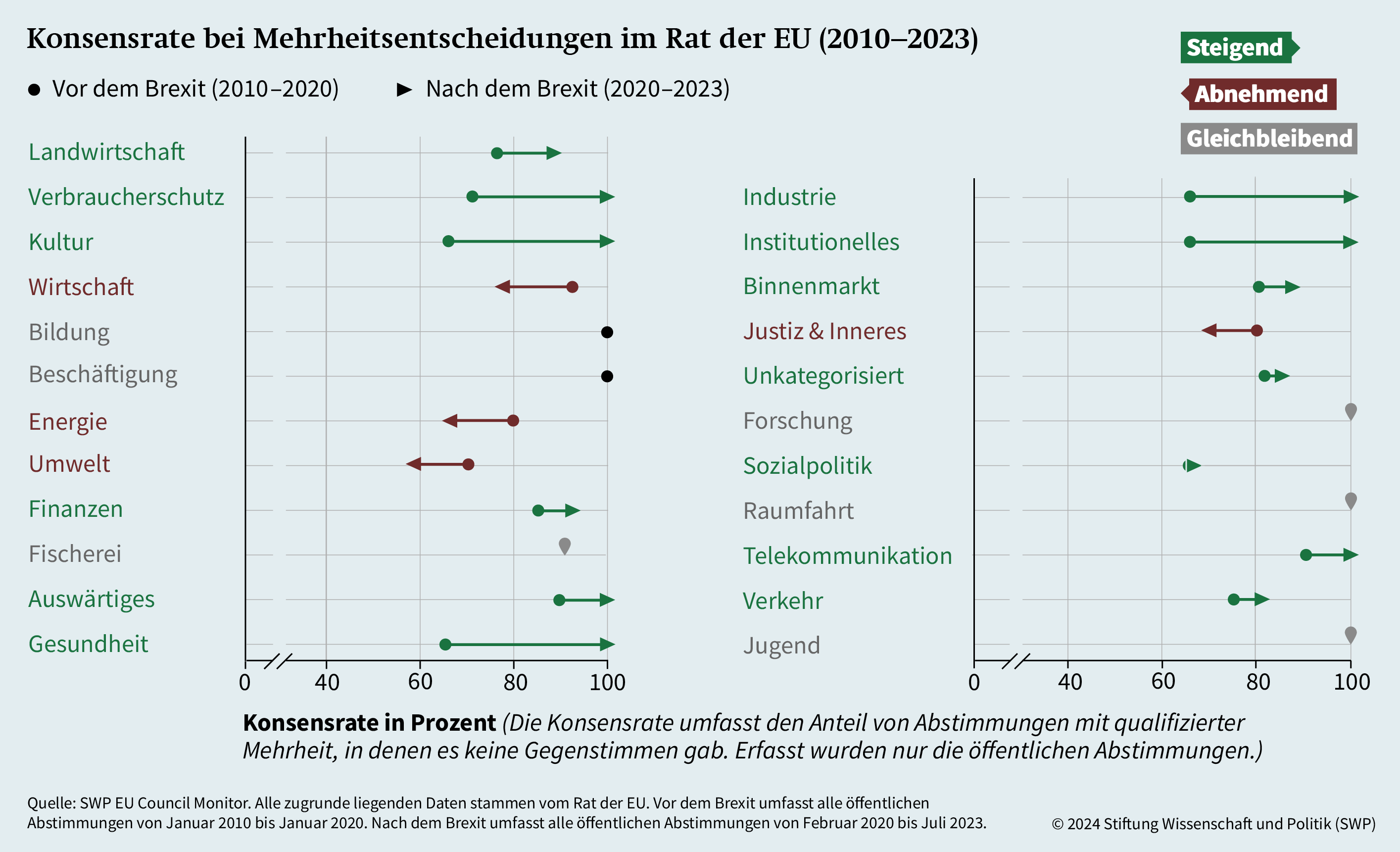

Eine Veränderung der Konsensrate lässt sich hingegen erkennen, wenn man einzelne Politikfelder untersucht: Im Bereich Finanzen etwa konnte bis zum Brexit bei 85 Prozent der Abstimmungen ein Konsens gefunden werden, seit dem Brexit bei 93 Prozent. Im Bereich Institutionelles ist die Konsensrate ebenfalls gestiegen, von 67 auf 100 Prozent. Von 80 auf 70 Prozent gesunken ist sie dagegen im Bereich Justiz und Inneres, zu dem die GEAS-Reform gehört (siehe Grafik 1).

Die hohe Konsensrate bedeutet zum einen, dass am Ende von EU-Verhandlungen – allen Differenzen zum Trotz – in der Regel alle Mitgliedstaaten dem erarbeiteten Kompromiss zustimmen können. Zudem scheuen die nationalen Regierungen es, größere Gruppen von Staaten zu überstimmen, selbst wenn rechnerisch bereits eine qualifizierte Mehrheit erreicht ist. Abstimmungen, in denen vier oder mehr Mitgliedstaaten überstimmt werden, bleiben damit eine absolute Seltenheit. Zum anderen zeigt die hohe Konsensrate aber ebenso, dass Mehrheitsentscheidungen allein keine Lösung für Schwierigkeiten der EU in puncto Handlungsfähigkeit sind: Denn auch bei QMV können Verhandlungen im Rat lange dauern oder sogar dauerhaft blockiert sein, wenn die EU-Staaten in mehrere große Gruppen gespalten sind.

Keine strukturellen Minderheiten

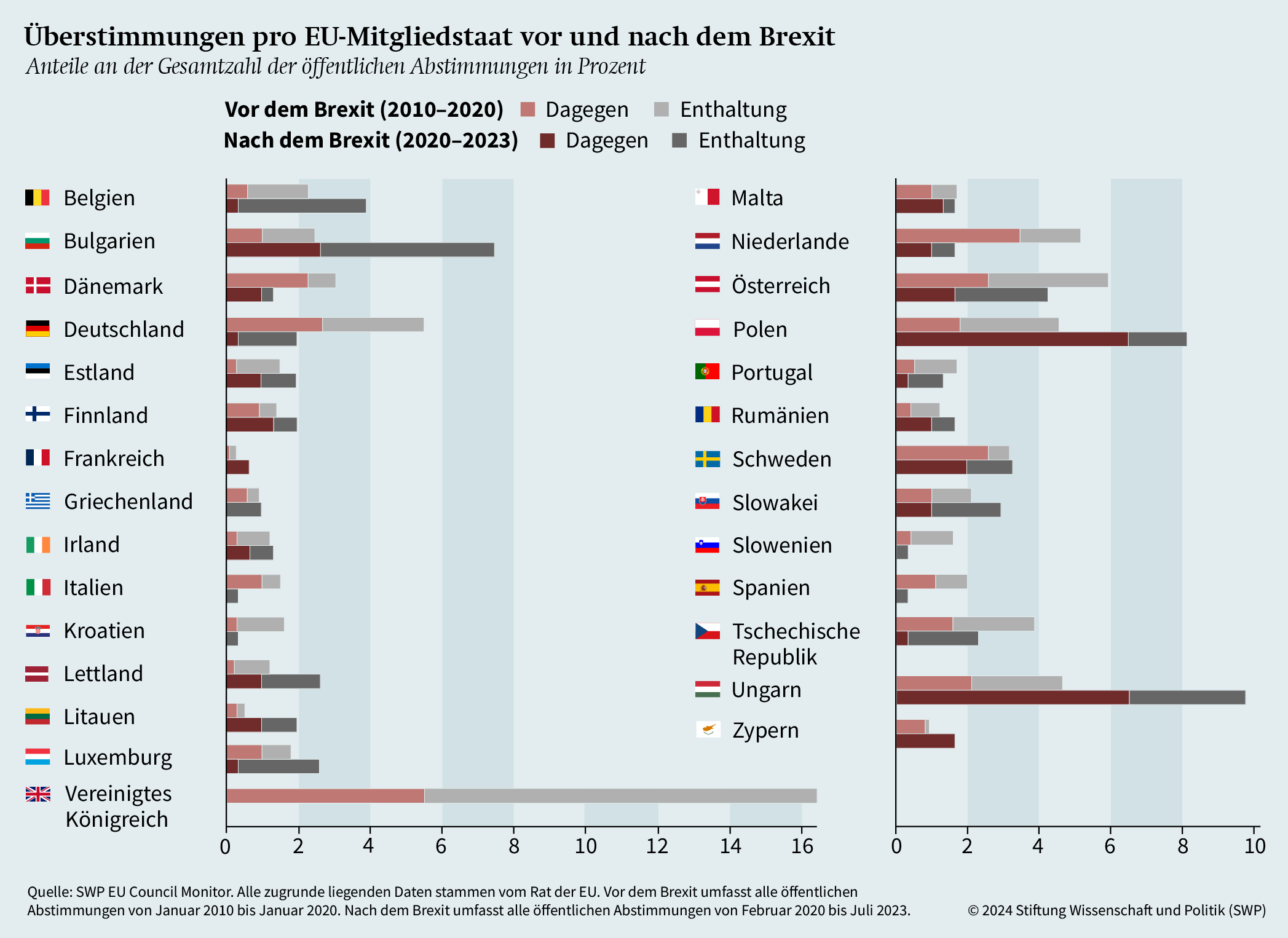

Aufschlussreich für die Debatte über die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen ist ein Blick darauf, welche Staaten häufiger überstimmt werden. Wie die Ausführungen zur Konsensrate bereits andeuten, stand ein Staat lange im Fokus – Großbritannien. Es führt die Liste der am häufigsten überstimmten Länder klar an, und zwar sowohl in der Betrachtung bis zum offiziellen Austritt aus der EU als auch in der Gesamtbetrachtung: Insgesamt wurde das Vereinigte Königreich (VK) 167‑mal überstimmt. Damit war es in seiner Zeit als Mitglied bei gut 16 Prozent aller Abstimmungen in dieser Situation (siehe Grafik 2, Seite 6). Im Kontrast dazu steht Frankreich, das im gesamten Beobachtungszeitraum nur 5‑mal überstimmt wurde. Dies entspricht deutlich weniger als einem Prozent der Abstimmungen.

Vergleicht man das Abstimmungsverhalten vor und nach dem Brexit, so ragen nunmehr zwei Mitgliedstaaten heraus, deren Regierungen öfter in der Minderheit sind –Ungarn und Polen (sowie Bulgarien). Vor dem Brexit sah dies anders aus: Zwischen 2010 und 2020 waren nach Großbritannien Österreich, Deutschland und die Niederlande auf den Plätzen zwei bis vier die am häufigsten überstimmten Länder. Dennoch ist festzuhalten, dass das VK bis zum Brexit fast 3‑mal so oft überstimmt wurde wie Österreich und fast 7‑mal so oft wie das zehntplatzierte Bulgarien. Seit dem Brexit wurde das jetzt an der Spitze stehende Ungarn 2,3‑mal so oft wie das viertplatzierte Österreich überstimmt und etwas mehr als 4‑mal so oft wie das zehntplatzierte Tschechien. Damit ist Ungarn noch immer erheblich konsensfähiger, als es das VK vor seinem Austritt war.

Zwei weitere Dinge fallen beim Abstimmungsverhalten Polens und Ungarns nach dem Brexit auf. Erstens votierten beide häufiger mit Nein, anstatt sich zu enthalten; dies signalisiert, dass sie einen EU-Beschluss rundherum ablehnten. Zweitens stimmten sie deutlich häufiger gemeinsam gegen einen Beschluss – also bestand zumindest bis zum Regierungswechsel in Warschau im Dezember 2023 ein Schulterschluss zwischen Warschau und Budapest.

Dass alle vier Staaten der Visegrád-Gruppe (Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei) überstimmt wurden, findet sich in den Daten kein einziges Mal. Dies lässt darauf schließen, dass weiterverhandelt wurde, wenn alle vier gemeinsam eine Vorlage ablehnten, Polen und Ungarn aufgrund relativ gesunkener Konsensbereitschaft aber bei ihrer Haltung blieben und am Ende überstimmt wurden. Betrachtet man alle Abstimmungen mit Gegenstimmen im gesamten Untersuchungszeitraum, gab es bis zum Brexit nur einen einzigen Fall, in dem Polen und Ungarn gemeinsam überstimmt wurden: eine Abstimmung zur Sozialpolitik. Seit dem Brexit geschah dies je einmal in den Politikbereichen Wirtschaft, Energie und Umwelt sowie dreimal in der Innen- und Justizpolitik. Zum Vergleich: Deutschland und Frankreich wurden im März 2024 erstmals überhaupt bei einer öffentlichen Abstimmung gemeinsam überstimmt, im Fall der Richtlinie über Plattformarbeit.

Interessant ist auch ein Vergleich mit den Mitgliedern der ›Freundesgruppe für QMV‹: Ihr gehören sowohl Staaten wie Frankreich oder Italien an, die in den öffentlichen Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit selten bis nie überstimmt wurden, als auch mit Belgien, Deutschland, den Niederlanden oder Schweden (als Beobachter) solche, die relativ häufig überstimmt wurden. Zählt man für den gesamten Zeitraum seit 2010, wurde Deutschland ähnlich häufig überstimmt wie Polen oder Ungarn.

Selbst wenn Polen und Ungarn zuletzt öfter überstimmt wurden als andere EU-Mitglieder, ist eine strukturelle Minderheit nicht zu erkennen. Das heißt, es verhält sich nicht so, dass ein Staat oder eine Staatengruppe mit hoher Regelmäßigkeit in einer Reihe verschiedener Politikfelder überstimmt wird. Gleichzeitig fällt das veränderte Abstimmungsverhalten der genannten Länder seit dem Brexit auf – Polen votierte nie dafür, wenn Ungarn dagegen votierte, und umgekehrt.

Umstrittene Politikbereiche

Nicht nur die Zahl der Überstimmungen unterscheidet Ungarn und Polen von Großbritannien, sondern auch die Politikfelder, in denen sie stattfanden. Das VK wurde am häufigsten bei Abstimmungen zu Finanzen (26 Prozent) und zu Auswärtigem (18 Prozent) überstimmt, vor allem aber bei denen zu institutionellen Fragen (46 Prozent), die das Wesen und Funktionieren der Europäischen Union als Ganzes betreffen. Für Polen und Ungarn stehen andere Politikbereiche im Vordergrund: Die drei, in denen sie seit dem Brexit am häufigsten überstimmt wurden, sind Umwelt, Justiz und Inneres sowie Verkehr bzw. Sozialpolitik. Die umstrittene GEAS-Reform, die Orbán als Argument für seine Forderung anführt, zur Einstimmigkeit zurückzukehren, fällt in den Bereich Justiz und Inneres.

Auch insgesamt betrachtet sticht die für Polen und Ungarn nach dem Brexit gestiegene Überstimmungsquote im Bereich Justiz und Inneres hervor. Dieser umfasst unter anderem die Migrationspolitik, die die beiden Länder stark kritisieren und politisieren. Schaut man auf diesen Politikbereich im Ganzen, so ist die Konsensrate im Vergleich zu der Zeit vor dem Brexit nur leicht gesunken (von 80 auf 70 Prozent, siehe Grafik 1, Seite 4). Die Konsensfähigkeit Polens und Ungarns in diesem Politikfeld hat nach dem Brexit hingegen auffällig abgenommen. Dies ist zum einen ihrer Lage an der EU-Außengrenze geschuldet, zum anderen aber auch der starken Politisierung von Asylrechtsfragen. Dessen ungeachtet ist zu konstatieren: Anders als Großbritannien drücken Polen und Ungarn mit ihren Enthaltungen bzw. Nein-Stimmen insgesamt (noch) keine Ablehnung der institutionellen Prozesse der EU aus – und damit letztlich der EU als solche –, sondern verweisen auf Dissens in einem inhaltlich klar abgegrenzten Politikfeld.

QMV-Ausweitung mit Sicherheitsnetz

Aus der Analyse des Abstimmungsverhaltens lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen: Auf der einen Seite dienen Entscheidungen per qualifizierter Mehrheit in den Politikbereichen, in denen sie heute schon angewendet werden, primär als Aufforderung, einen Konsens zu suchen und sich kompromissbereit zu zeigen. Der Rat der EU fungiert noch sehr als zwischenstaatliches Gremium, in dem die nationalen Regierungen im überwiegenden Fall Einstimmigkeit oder zumindest einen Konsens anstreben. Das Überstimmen einzelner Regierungen oder gar größerer Gruppen von Regierungen bleibt eine Seltenheit. Die Konsensfähigkeit der EU‑27 ist nach wie vor hoch, selbst wenn zwischen den Mitgliedstaaten Differenzen bestehen.

Dementsprechend dürfte die Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen nicht dazu führen, dass im großen Stil Regierungen überstimmt werden – mithin auch nicht in sensiblen Bereichen wie der Außen- und Sicherheits- oder der Steuerpolitik. Dies stärkt die Argumentation der ›Freundesgruppe für QMV‹. Zudem ist es für die demokratische Legitimation der EU wichtig, dass in der Regel ein Konsens aller Staaten gesucht und gefunden wird.

Auf der anderen Seite macht der Blick in die Abstimmungsprotokolle deutlich, dass es durchaus Staaten gibt, die erkennbar häufiger überstimmt werden als andere. Auch und gerade mit der Perspektive auf eine (noch) heterogenere EU mit 30 oder mehr Mitgliedstaaten sollte eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen mit Mechanismen einhergehen, die nicht nur die legitimen nationalen Interessen in kritischen Bereichen schützen, sondern gleichzeitig mehr Handlungsfähigkeit ermöglichen, als es das Festhalten am Einstimmigkeitsprinzip momentan tut.

Kleine oder große Lösung

Wenn die Bundesregierung ihr Ziel, Mehrheitsbeschlüsse erheblich auszuweiten, verwirklichen möchte, stellen sich aktuell mindestens zwei strategische Fragen. Die erste betrifft die Abwägung zwischen ›kleiner‹ und ›großer‹ Lösung: Die kleine, kurzfristige Lösung entspricht dem Bestreben der Freundesgruppe, QMV in einzelnen, ausgewählten Teilbereichen der GASP einzuführen, etwa bei Beschlüssen zu zivilen GSVP-Operationen, bei Sanktionen oder bei Stellungnahmen zu Menschenrechtsfragen. Der Vorteil wäre, dass damit Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik erprobt und erstmals die Passerelle-Klausel angewendet werden könnte. Doch auch dafür wäre Einstimmigkeit notwendig, und viel politisches Kapital müsste eingesetzt werden, um diese, wenn überhaupt, zu erreichen. Angesichts der eher begrenzten Ausweitung wäre die EU am Ende nicht substanziell handlungsfähiger.

Bei der großen, langfristigen Lösung hingegen würde die Frage der Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen mit der Erweiterung der EU verknüpft. Als Teil eines größeren Reformprogramms würde das Anwendungsgebiet von Mehrheitsbeschlüssen generell ausgeweitet und dies bis zur Aufnahme des nächsten Mitgliedstaats erfolgen. Auf diese Weise könnte man umfassender an die Reform der EU-Entscheidungsprozesse herangehen; in ganzen Politikfeldern würde auf Mehrheitsentscheide umgestellt. Dies gäbe der EU einen echten Schub in puncto Handlungsfähigkeit. Die Verknüpfung mit der Erweiterung und der dazugehörigen Reformagenda für Institutionen, Haushalt und die einzelnen Politikbereiche würde die Einbettung in ein breiteres Reformpaket ermöglichen, um mit allen Mitgliedstaaten einen Ausgleich zu finden. Doch dieser Prozess wird ein langer sein, mindestens über die gesamte nächste EU-Legislaturperiode, mit weithin ungewissem Ausgang.

Die Politik kann und sollte beide Strategien parallel verfolgen. Trotz allem gilt, jede Änderung hin zu mehr Mehrheitsentscheiden erfordert Einstimmigkeit und damit komplexe Ausgleichsprozesse mit allen Mitgliedstaaten. Ein Ausgleich dürfte in einer großen Reform – auch und gerade mit dem Ziel einer umfassenden Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen – besser zu erreichen sein als bei einer isolierten, in der nur wenige ›Ausgleichszahlungen‹ möglich sind. Ferner könnten bei einer großen Reform umfangreichere Änderungen an der QMV-Beschlussfassung geprüft werden, etwa um die Stimmrechte von kleinen und großen EU-Staaten in einer erweiterten Union anzupassen.

Bei der zweiten strategischen Frage geht es darum, wie eine Balance hergestellt werden kann zwischen den legitimen nationalen Interessen – insbesondere in Politikfeldern, die für die nationale Souveränität bedeutsam sind – und dem Ziel Handlungsfähigkeit der EU. Darüber hinaus spielt die Balance zwischen großen und kleinen Mitgliedstaaten eine Rolle. Der Schlüssel hierzu könnte ein ›Souveränitätssicherheitsnetz‹ sein, wie es zum Beispiel die deutsch-französische Expertengruppe zur Reform und Erweiterung der EU vorgeschlagen hat. Ein solches Sicherheitsnetz würde es Mitgliedstaaten erlauben, Entscheidungsprozesse trotz QMV in den Europäischen Rat zu verlegen, wenn vitale nationale Interessen berührt sind. Dort könnte auf oberster politischer Ebene ein Konsens erarbeitet werden.

Der EU-Vertrag kennt bereits vergleichbare ›Notbremsen‹ oder Sicherheitsnetze, etwa in der GASP (Art. 31 Abs. 2 EUV). Für die konkrete Ausgestaltung wären vor allem zwei Faktoren entscheidend, das Auslösen des Netzes und die finale Entscheidungskapazität. Beim Auslösen steht die Frage im Mittelpunkt, ob eine nationale Regierung allein, nur in der Gruppe mit anderen oder mit einem Kontrollgremium ein solches Schutzinstrument aktivieren könnte. Aus gesamteuropäischer Perspektive wäre eine Kombination zu empfehlen: Auslösen durch einen einzelnen Mitgliedstaat, aber eine Art Peer Review durch eine qualifizierte Mehrheit des Rates, die akzeptiert, dass zentrale nationale Interessen betroffen sind. So ist es etwa in Artikel 31 Absatz 2 EUV vorgesehen. Dies ermöglichte jedem Staat, seine Kerninteressen einzubringen, und würde gleichzeitig vor Missbrauch des Instruments als Quasi-Veto schützen.

Bei der finalen Entscheidungskapazität geht es darum, was passiert, wenn das Sicherheitsnetz ausgelöst worden ist – entscheidet dann der Europäische Rat endgültig, oder gibt es eine Frist und noch einen Weg zurück zu Mehrheitsentscheidungen? Wenn die anderen Mitgliedstaaten ein solches existenzielles Interesse im Rat anerkannt haben, dann sollte final im Europäischen Rat eine gemeinsame, für alle tragbare politische Lösung gefunden werden.

Ein Souveränitätssicherheitsnetz, das sowohl ausreichend Schutz für vitale nationale Interessen bietet als auch neue Spielräume für die Handlungsfähigkeit der EU eröffnet, könnte ein Ausweg aus der schon länger währenden Blockade in der Debatte über Mehrheitsentscheidungen sein. Damit könnte es den Weg ebnen für eine handlungsfähigere EU – insbesondere unter der Erwartung einer EU‑30+.

Dr. Nicolai von Ondarza Leiter der Forschungsgruppe EU / Europa. Isabella Stürzer ist studentische Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe EU / Europa.

Alle Daten zu den öffentlichen Abstimmungen im Rat seit 2010 finden Sie im neuen EU Council Monitor der SWP: https://www.swp-berlin.org/en/publication/eu-council-monitor.

© Stiftung Wissenschaft und Politik, 2024

Alle Rechte vorbehalten

Das Aktuell gibt die Auffassung des Autors und der Autorin wieder.

SWP-Aktuells werden intern einem Begutachtungsverfahren, einem Faktencheck und einem Lektorat unterzogen. Weitere Informationen zur Qualitätssicherung der SWP finden Sie auf der SWP-Website unter https://www. swp-berlin.org/ueber-uns/ qualitaetssicherung/

SWP

Stiftung Wissenschaft und Politik

Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit

Ludwigkirchplatz 3–4

10719 Berlin

Telefon +49 30 880 07-0

Fax +49 30 880 07-100

www.swp-berlin.org

swp@swp-berlin.org

ISSN (Print) 1611-6364

ISSN (Online) 2747-5018

DOI: 10.18449/2024A24